Спондилит причина развития деструкции тел позвонков

При туберкулезном спондилите отмечается поражение тел позвонков шейного и грудного отдела. Патология приводит к развитию одиночных гнойных абсцессов, порезов, часто необратимому параличу верхних конечностей, образованию горба остроконечной формы, деформации грудной клетки, воспалению спинного мозга.

При бруцеллезном спондилите отмечается поражение тел позвонков поясничного отдела. На рентгеновских снимках отмечается мелкоочаговая деструкция костных тел позвонков. Для диагностики применяют серологическое исследование.

При тифозной форме патологии происходит поражение двух смежных тел позвонков и соединяющего их межпозвоночного диска. Процесс разрушения в груднопоясничном и пояснично-крестцовом секторе происходит быстро, при этом образуются множественные гнойные очаги.

Поражение надкостницы тел позвонков в грудном отделе происходит при поражении актиномикотическом спондилите. При развитии патологии образовываются гнойные очаги, точечные свищи, отмечается выделение белесых веществ, разрушение костной ткани.

В результате травмы позвоночника может развиться асептический спондилит, при котором отмечается воспаление тел позвоночника. Патология опасна тем, что может протекать длительное время бессимптомно. В этом случае пациенты о деструкции позвоночника могут узнать с опозданием, когда позвонок приобретет клиновидную форму, а в позвоночнике возникнут очаги некроза.

Что собой представляет гемангиома позвоночника?

Деструкция – патология, которая может поражать как мягкие ткани, так и кости, у пациентов часто наблюдаются гемангиомы тел позвонков.

Гемангиома – опухолевое новообразование доброкачественного характера.

Обычно явных нарушений со стороны новообразовавшейся опухоли не отмечается, поскольку она не проявляется какими-либо симптомами, но это зависит от ее размеров и места локализации. Дискомфорт, некоторые нарушения в работе внутренних органов, разные осложнения может вызвать развитие гемангиомы в ушной раковине, почках, печени и других органах.

Несмотря на то, что опухоль является доброкачественным новообразованием, у детей отмечается ускоренный ее рост в ширину и глубину мягких тканей без метастазирования. Встречаются гемангиомы слизистой оболочки, внутренние и костных тканей (вертебральная гемангиома).

Гемангиомы тел позвонков у детей встречаются крайне редко. Развиваются они в результате врожденной неполноценности структуры кровеносных сосудов. Когда на пораженный позвонок припадает повышенная нагрузка, возникает кровоизлияние, активирующее работу клеток, разрушающих костную ткань, так происходит деструкция тел позвонков. В месте поражения образовываются тромбы (сгустки крови), а на месте разрушенной ткани кости появляются новые сосуды, опять неполноценные. При новой нагрузке на поврежденный участок позвоночника они снова лопаются, происходит кровоизлияние. Все эти процессы один за другим приводят к образованию гемангиомы тел позвонка.

Лечение гемангиомы

У детей чаще всего встречается гемангиома внешних покровов, чем внутренних органов или позвоночника. Зависимо от структуры опухоли, патология бывает:

- простой;

- кавернозной;

- комбинированной;

- смешанной.

Опухолевое новообразование никак не влияет на дальнейшее развитие ребенка, выглядит как косметический дефект. Но поскольку опухоли свойственно быстро разрастаться, врачи рекомендуют все время следить за ее состоянием, в случае ее активного роста, потребуется немедленное лечение. Для этих целей используется:

- криодеструкция;

- склерозирование;

- прижигание;

- хирургическое вмешательство.

Одним из самых эффективных методов считается криодеструкция – удаление капиллярных поверхностных гемангиом, которые у детей встречаются чаще всего. Этот метод можно применять при активном росте опухоли. Нельзя его использовать для лечения кавернозных или комбинированных гемангиом, поскольку на коже могут остаться следы уродливых рубцов. Криодеструкция – способ удаления опухоли с применением жидкого азота, который разрушает ее структуру. Для полного удаления новообразования необходимо пройти три сеанса лечения, после чего поврежденные кожные ткани начнут заново восстанавливаться.

Деструктивные изменения костных тканей – патология, требующая своевременной диагностики и правильного лечения. Такой подход к патологии поможет избежать многих заболеваний костной системы и осложнений в будущем.

Рекомендации родителям

Для благоприятного течения заболевания важная роль отводится родителям. Потому что самое главное для «хрустального» ребенка – это научиться жить со своей проблемой, вести себя так, чтобы предотвратить переломы. Задача родителей – правильно ухаживать за больным ребенком, следить за регулярным прохождением реабилитационного лечения

Важно побуждать малыша самостоятельно двигаться, учить его обслуживать себя. Для этого нужно использовать в доме вспомогательные приспособления, например, поручни, ступеньки, специальные сидения

Очень полезно больному ребенку заниматься плаванием, танцами, музыкой, ручным творчеством.

При правильном подходе к лечению дети с несовершенным остеогенезом нормально развиваются. Они часто даже более способные и талантливые, так как отличаются целеустремленностью и умением преодолевать трудности.

Лечение

Как и все остальные генетические заболевания, несовершенный остеогнез неизлечим. Раньше прогноз для пациентов считался очень неблагоприятным. Но современная медицина может улучшить состояние больных и позволить им вести почти нормальную жизнь. Лечение несовершенного остеогенеза направлено на замедление прогрессирования патологии и устранение ее симптомов. Сейчас полностью неблагоприятным прогнозом обладает только II тип заболевания, который 100% заканчивается смертью ребенка до 2 лет. При других формах болезни продолжительность жизни пациента и ее качество может быть не хуже, чем у здоровых людей.

Целью лечения несовершенного остеогенеза является адаптация больных к нормальной жизни, а при более тяжелом течении – обучение их навыкам самообслуживания. Поэтому для эффективного лечения важен комплексный подход.

Больной ребенок наблюдается у нескольких врачей:

- педиатр назначает медикаментозное лечение для улучшения роста и состояния костной ткани, поддерживает общее состояние здоровья;

- хирург старается предотвратить переломы с помощью ортопедической обуви, корсетов, а также следит за правильностью сращения костей;

- реабилитолог должен подобрать индивидуальную программу упражнений для адаптации ребенка к жизни, прежде всего, для нормального передвижения;

- важна также работа психолога, который помогает преодолеть страх перед переломом.

Для преодоления остеопороза – самой частой проблемы у таких пациентов – применяется медикаментозное лечение. Остановить разрежение костей можно с помощью препаратов биофосфонатов. Они тормозят синтез клеток остеокластов, которые выполняют функцию разрушения костной ткани. Начинается лечение с внутривенного введения «Памидроната». Его нужно применять каждые 2-4 месяца. Хорошие результаты наблюдаются от лечения «Ризедронатом» или золедроновой кислотой.

Иногда по показаниям назначают гормон роста. Он помогает ускорить рост трубчатых костей и улучшить обменные процессы в костной ткани. Также применяются соли магния, фосфора и калия, препараты кальция и витамин Д, «Соматотропин», гормоны паращитовидных желез. Показано проведение электрофореза с солями кальция, УФО, магнитотерапии, индуктотермии, массажа.

Очень важна для таких пациентов адекватная физическая нагрузка. Многие дети после болезненных переломов боятся движения и предпочитают сидеть или лежать. Это приводит к атрофии мышц. Кроме того, у обездвиженных больных развивается гипокинетический остеопороз, который еще больше разрушает костную ткань. Поэтому одной из основных задач лечения несовершенного остеогенеза является обучение пациентов безопасным способам передвижения и специальным упражнениям.

Если деформации скелета сильно мешают пациенту двигаться, требуется хирургическое лечение. Операция довольно сложная, так как кость разрезают и сопоставляют ее так, чтобы она приняла правильную форму. После этого ее укрепляют штифтом или специальным гибким теном, который вводится в костный канал.

Характеристика деструкции кости

Деструкция – это процесс разрушения структуры кости с ее заменой опухолевой тканью, грануляциями, гноем. Разрушение кости только в редких случаях проходит ускоренными темпами, в большинстве случаев этот процесс достаточно продолжительный. Часто деструкцию путают с остеопорозом, но, несмотря на неизменный факт разрушения, эти два процесса имеют существенные отличия. Если при остеопорозе костная ткань разрушается с замещением элементами, сходными с костью, то есть кровью, жиром, остеоидной тканью, то при деструкции происходит замещение патологической тканью.

Рентгенограмма – метод исследования, позволяющий распознать деструктивные изменения кости. В этом случае, если при остеопорозе на снимках можно заметить разлитые пятнистые просветления, не имеющие четких границ, то деструктивные очаги будут выражены в виде дефекта кости. На снимках свежие следы деструкции имеют неровные очертания, в то время как контуры старых очагов, наоборот, выглядят плотными и ровными. Разрушения костной ткани не всегда протекают одинаково, они отличаются формой, размерами, контурами, реакцией окружающих тканей, а также наличием внутри деструктивных очагов теней и количеством очагов.

В человеческом организме часто отмечается деструкция кости зуба, тел позвонков и других костей в результате неправильного питания, несоблюдения гигиены, развития гемангиомы, других сопутствующих заболеваний.

Профилактика заболевания

Любую болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Но как же поступить в отношении заболевания, которое на начальных стадиях себя никак не проявляет? Существует специальный метод диагностики, благодаря которому можно с максимальной точностью выявить изменения плотности костных тканей.

Ультразвуковая методика, называемая денситометрия, выявляет снижение плотности даже при таких показателях, как на 3-5%. Другие аппаратные методики, к сожалению, неэффективны для раннего реагирования. Так, например, рентгенограмма укажет на проблему, когда снижение плотности достигнет 25-30%.

Выделяют еще несколько признаков, которые могут косвенно указать на протекание патологического процесса в костях:

- уменьшение роста более, чем на 10 мм;

- искривление позвоночника;

- боль в поясничном и грудном отделах позвоночника (усиливается во время физических нагрузок или длительного пребывания в одном положении);

- быстрая утомляемость;

- снижение работоспособности;

- было несколько травм с переломами костей.

В качестве профилактических мер рекомендовано вести здоровый, физически активный образ жизни:

- Правильное питание и активный образ жизни — лучшие средства профилактики различных заболеванийправильное питание: капуста, орехи, злаковые и бобовые, кисломолочные продукты, сухофрукты, все виды зелени, садово-огородные культуры в большом количестве;

- прием поливитаминных и полиминеральных комплексов;

- прогулки на свежем воздухе;

- зарядка по утрам и другие виды не силовой физкультуры;

- массаж;

- отказ от сигарет, кофе и алкоголя.

На предмет комплекса упражнений лучше проконсультироваться с врачом или фитнес-инструктором. Улучшение состояния отмечается уже после первого месяца профилактических мероприятий – увеличение косной массы на пару-тройку процентов.

Когда нужно идти к врачу?

Обращение к врачу необходимо при появлении нарушений в строении тела. Если есть деформации, необычное положение костей или низкий рост, следует обратиться к врачу. Детей, которые демонстрируют незначительный рост по сравнению со своими сверстниками или которые могут неестественно чрезмерно разгибать суставы, должны быть представлены к врачу для осмотра. Если есть видимые деформации позвоночника, это наблюдение следует обсудить с врачом.

Если у человека очень быстро ломаются кости, нужен врач. Если переломы возникают после легкого падения или ушиба, это считается необычным. За процессами необходимо внимательно наблюдать и как можно скорее уточнить у врача, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Если заинтересованное лицо страдает от частых синяков или синяков, следует проконсультироваться с врачом. Врач требуется при проблемах с дыханием, белой коже на глазах и заметной слабости соединительной ткани. Если есть психологические проблемы с диагностированным заболеванием стекловидного тела, также необходим визит к врачу.

В повседневной жизни пациенту требуется эмоциональная помощь, чтобы справиться с болезнью и ее последствиями. Поэтому следует посетить врача, если есть проблемы с поведением или изменения личности. Если вы изолированы от общества, находитесь в меланхолии или депрессивном настроении, или если у вас есть агрессивные наклонности, вам следует поговорить с врачом.

Симптомы

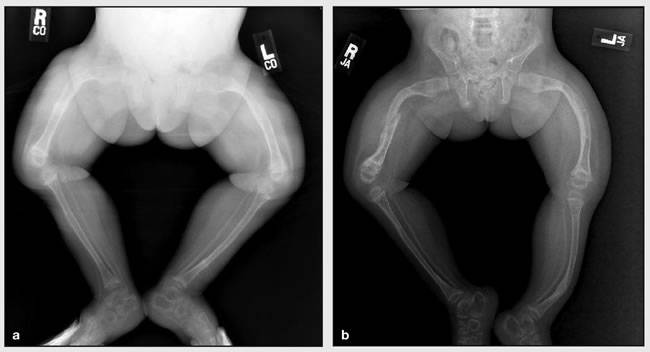

Основным признаком заболевания является повышенная хрупкость костей. Переломы у таких больных случаются даже при малейшем воздействии. В самых тяжелых случаях симптомы проявляются сразу после рождения ребенка. Это случается при внутриутробной форме патологии, которая встречается примерно в 5% случаев заболевания. При этом младенцы часто получают травмы, несовместимые с жизнью, еще в период внутриутробного развития или во время родов. Они рождаются с переломами конечностей, нарушением дыхательной функции. Если ребенок с такой формой заболевания выживает, он обычно не живет больше 2 лет.

Но чаще всего встречается поздняя форма патологии. У нее более благоприятное течение. Патологическим переломам обычно подвержены трубчатые кости конечностей. Они случаются при одевании ребенка, купании, играх. Кроме хрупкости костей, наблюдаются другие деформации скелета. Чаще всего это искривление позвоночника и аномальное развитие грудной клетки. Частые патологические переломы могут приводить к неправильному сращению костей. В результате этого конечности деформируются, укорачиваются. По этим признакам на фото можно легко узнать пациента с несовершенным остеогенезом.

Подвергаются изменениям также другие органы, в функционировании которых участвует коллаген. В зависимости от типа заболевания и тяжести его течения они могут быть сильно выраженными или почти незаметными. У большинства таких больных наблюдаются характерные симптомы:

- голубоватые белки глаз;

- полупрозрачные желтоватые зубы;

- нарушение прикуса, раннее разрушение зубов;

- прогрессирующее снижение слуха;

- появление камней в почках;

- аномальная подвижность суставов, приводящая к частым вывихам;

- нарушение работы сердечных клапанов;

- атрофия мышц, слабость;

- частые носовые кровотечения;

- низкий рост.

В отличие от физического развития, интеллектуальное и психическое обычно не страдает. Дети с несовершенным остеогенезом обычно умные, эмоциональные, целеустремленные, умеют справляться с трудностями.

При тяжелых формах деформации скелета пациенты могут передвигаться только в инвалидном кресле

Патогенез

Несовершенный остеогенез связывают с нарушением белкового, минерального обмена, изменением функционирования остеобластов либо повышением активности остеокластов. При заболевании отмечают нормальное или немного повышенное количество остеобластов и остеоцитов при нормальном уровне остеокластов, а также достаточную минерализацию, выраженную базофилию.

Все это указывает на нормальное развитие резорбционного моделирования кости. Врач А.В. Русаков отметил, что при несовершенном остеогенезе речь идет не об изменениях количественного состава клеток, а о качественном сдвиге их функциональной активности. Много остеобластов, которые имеют высокую пролиферативную активность, синтезируют мало костного вещества, быстро превращаются в остеоциты.

В этом моменте и есть главная разница между несовершенным остеогенезом и рахитом. При последнем, наоборот, малое количество остеобластов выделяет большие массы остеоидной субстанции, которые не подвергаются достаточной минерализации. Высокая пролиферативная активность остеобластов обеспечивает быстрое затягивание костных переломов при несовершенном остеогенезе.

В 1966 году было проведено исследование кусочка ребра больного, где с помощью тетрациклиновой метки обнаружили, что скорость образования кости при данной патологии в 3 раза больше нормы, но поперечный размер ребра в 2 раза меньше нормы. Эти данные говорят о том, что принципиальная возможность роста скелета при заболевании не нарушена. Из-за чрезмерной податливости костей черепа не происходит изменение роста заключенных в них органов, отмечается лишь увеличение глазного яблока, просвечивание сетчатки через истонченную склеру, что придает ей голубой оттенок.

Из-за водянки желудочков головного мозга увеличивается его масса, что объясняет характерную шаровидную форму головы у больных. Из-за нарушения роста костного каркаса внутреннего уха и других костей черепа отмечается прогрессирующая глухота. Объяснение всех этих патологических процессов основано на том, что речь идет именно о локальной несостоятельности мезенхимальной системы.

По данным некоторых исследований, была получена информация, что неполноценность мезенхимы может носить более генерализованный характер и характеризоваться слабой выработкой коллагена фибробластами кожи, оболочек глаз, связок и т.д. Согласно этим данным ученые объединили большую группу патологий и синдромов, в основе которых лежит общий генетический дефект мезенхимы, например, несовершенный хондрогенез, десмогенез, синдром Марфана и т.д.

Клиника

Клинические проявления несовершенного остеогенеза у детей сводятся к:

- атрофии мышечной ткани;

- «янтарным зубам»;

- деформации конечностей, обусловленных множественными переломами костей;

- голубым склерам.

В том случае, когда болезнь Лобштейна-Фролика передается по наследству выше указанные симптомы могут меняться. Стоит отметить, что описываемый в медицинских журналах симптом тугоухости непостоянный.

Переломы трубчатых костей при несовершенном остеогенезе у детей могут возникать на самых разных этапах развития: начиная от внутриутробной жизни и заканчивая страшим возрастом, когда ребенок начинает сидеть и ходить. Чаще всего переломы возникают в диафизах длинных трубчатых костей, ребрах и ключицах. Срастание переломов происходит в обычные сроки, характерные для определенного возраста больного

Обращают на себя внимание деформации черепа. При несовершенном остеогенезе у детей младшего возраста при пальпации черепа отмечается избыточная мягкость

Одним из патогномоничных симптомов болезни Лобштейна-Фролика является изменение окраски склер от светло-голубой до темно-синей.

При осмотре полости рта обнаруживают крошащиеся, янтарного цвета зубы, часто кариозные.

Отставания в интеллектуальном развитии при несовершенном остеогенезе у детей не наблюдается.

Лечение и терапия

Болезнь стеклянных костей – это болезнь на всю жизнь. Поскольку это вызвано генетическим дефектом, его нельзя вылечить. Больным рекомендуется устроить свою жизнь таким образом, чтобы их кости не подвергались дополнительному стрессу или повреждению. Это означает, что они должны правильно питаться, употреблять никотин и алкоголь только в умеренных количествах и следить за своим весом.

Даже если лечебной терапии нет, важно распознать болезнь на ранней стадии для дальнейшего течения. Лечение симптомов на ранней стадии может предотвратить осложнения и, по крайней мере, несколько облегчить симптомы

В настоящее время существует три распространенных пути лечения. Один из способов – дать бисфосфонаты. Это вещество, которое откладывается в кости и препятствует разрушению костного материала.

Еще один вариант лечения заболевания стекловидного тела – интрамедуллярный гвоздь. Металлические стержни вставляются внутрь длинных костей во время хирургической процедуры. Они действуют как шины, стабилизируют кости и предотвращают переломы и деформации. Еще одно лечение – физиотерапия, цель которой – укрепить мышцы, чтобы они могли поддерживать кости.

Тренировка обычно проводится в воде, так как нет риска падения и пациенты могут легко перемещаться. Однако успех лечения также зависит от типа заболевания стекловидного тела.

Диагностика

Диагностика несовершенного остеогенеза с помощью рентгена

В качестве диагностических методов с целью подтверждения заолевания в настоящее время применяются следующие мероприятия:

- Сбор семейного анамнеза;

- Ультразвуковое исследование плода с 16-й недели беременности;

- Хорионбиопсия;

- Исследование ДНК;

- Рентгенологическое исследование трубчатых костей — при этом выявляются остеопороз, дисплазия кортикального слоя, деформации костей, большое количество переломов с формированием мозолей;

- Трепанобиопсия;

- Определение структуры коллагена I типа в биоптате кожи;

- Генетические анализы;

- Исследование слуха;

- Обследование глаз;

- ЭКГ;

- Эхо-КГ по показаниям;

- КТ, МРТ;

- Консультации специалистов по показаниям.

При проведении дифференциальной диагностики исключается рахит, синдром Элерса-Данлоса и хондродистрофия.

Заключение

Генетические мутации способствуют возникновению несовершенного остеогенеза, поэтому специфическая профилактика и терапия этой патологии отсутствует. Единственной мерой предупреждения данной болезни является своевременная генетическая консультация и ДНК-тестирование, которое должны пройти родители будущего малыша.

Синдром Вролика имеет неоднозначное прогнозирование заболевания. В случае ранних форм такие малыши часто умирают до двух лет. В поздних же вариантах болезни он является более благоприятным, но такие крохи имеют изменённое качество жизни и её продолжительности

Поэтому очень важно своевременно диагностировать данную патологию и назначить правильное лечение, чтобы, насколько это возможно, облегчить жизнь маленькому человечку