Этиология

На сегодня главные причины и механизм возникновения недуга остаются выясненными не до конца. Однако клиницисты полагают, что источник заключается в генных мутациях и аномалиях внутриутробного развития.

Клиницисты полагают, что не последнее место в формировании недуга занимают следующие предрасполагающие факторы:

- нарушение гормонального фона;

- значительные нарушения формирования и развития хрящей и костей;

- патологии мышц и связок, сочленяющих суставы;

- генетическая предрасположенность;

- нерациональное питание будущей матери – сюда стоит отнести отсутствие в рационе свежих овощей и фруктов, а также других продуктов, обогащённых витаминами и питательными элементами;

- пристрастие к вредным привычкам и неблагоприятные условия окружающей среды, влияющие на женский организм во время беременности;

- обострение хронических недугов или перенесённые тяжёлые инфекционные заболевания в период вынашивания ребёнка;

- бесконтрольный приём некоторых медикаментов при беременности;

- влияние токсических или химических веществ на организм женщины в положении;

- наличие у будущей матери проблем гинекологического характера, которые напрямую связаны с маткой;

- тяжёлый ;

- маловодие.

Из этого следует, что основную группу риска составляют дети, но известны случаи, когда подобное заболевание впервые было диагностировано у человека преклонного возраста. Примечательно то, что у представительниц женского пола такая патология диагностируется в несколько раз чаще, нежели у сильной половины человечества.

Немного истории

Эта болезнь кости человека впервые была обнаружена еще в начале ХХ века. Тогда еще, в далеком 1927 году, российским хирургом Брайцовым было сделано заключение о клиническом, микроскопическом и рентгенологическом признаке очагового фиброзного перерождения костей. Не прошло и 10 лет, как американским врачом Олбрайтом была доказана взаимосвязь этой болезни с разнообразными эндокринными расстройствами. В том же году другим немецким специалистом Альбрехтом была продемонстрирована связь фиброзной дисплазии с преждевременным половым созреванием и не очень четкой пигментацией кожных покровов.

Проявления

У каждого человека течение фиброзной дисплазии происходит по-разному. Причин, почему так происходит, до сих пор не установлено. Доказано, что у некоторых людей патология может прогрессировать очень медленно. У других же патологический процесс развивается крайне быстро.

Чаще всего стремительное разрастание поражения вызывает клеточный полиморфизм, из-за чего риск онкологии значительно возрастает. Наибольшую опасность представляет поражение большеберцовой кости, из-за чего внешний вид пациента значительно изменяется.

К общим проявлениям фиброзной дисплазии можно отнести следующие симптомы:

- Болезненность в костной ткани;

- Частые переломы;

- Хромота;

- Уплотнение или воспаление кости.

В большинстве случаев пациенты начинают бить тревогу, когда их замучивают болезненные ощущения. Чаще всего они отмечают следующие особенности:

- При поражении ног или черепа дискомфорт у человека может отсутствовать;

- Наибольшую болезненность представляют патологии костей туловища;

- При поднятии тяжестей или любой другой активности дискомфорт значительно увеличивается;

- При деформации кости болезненность становится постоянной;

- Болезненность практически отсутствует, когда человек находится в неподвижном состоянии;

- Болезненность во время обострения продолжительная, она обездвиживает человека.

Чаще всего фиброзная дисплазия поражает большую берцовую кость. Из-за этого она искривляется, начинает выпячивать вперед и в сторону. Боковая часть кости заметно уплотняется, сверху начинает расширяться.

При деформации к патологическому процессу присоединяются болезные ощущения.

Любые изменения приводят к изменению походки. Пациент начинает хромать, может часто падать.

Изменения кости приводят к нарушению в работе суставов – они начинают разбалтываться. Все это является явной причиной для дегенеративно-дистрофического процесса, что значительно отягощает течение заболевания.

Наибольшую опасность представляют переломы, которые неправильно срослись. Из-за них пациент вынужден терпеть сильные болезненные ощущения. Фиброзная дисплазия может поражать также кости таза, позвоночник, ребра. Нужно учитывать, что первые признаки патологии возникают у человека еще в детском возрасте. Они могут не проявляться до появления раздражающих факторов.

Описание

Как уже упоминалось ранее, фиброзная дисплазия относится к категории опухолевидных болезней. Но на самом деле она не является опухолью кости. Это системная болезнь кости, выражающаяся нарушением развития ее тканей, а если точнее, то замещением ее на фиброзную, что в дальнейшем становится причиной ее деформации. В большинстве случаев она возникает из-за неправильного развития остеогенной мезенхимы (так называется ткань, из которой в дальнейшем образовывается кость). Интересен тот факт, что женское население больше подвержено этому заболеванию, чем мужское. Кроме того, если его не лечить, то существует довольно высокая вероятность того, что оно переродится в доброкачественную опухоль

Важно! Перерождение в злокачественную происходит довольно редко

Симптомы

Важно понимать, что выраженные врожденные деформации при этой болезни обычно отсутствуют. Симптомы патологии очень разнообразны, зависят от пораженного сочленения.

При поражении тазобедренных костей пациент может жаловаться на легкие боли, деформация будет происходить постепенно. Иногда диагноз ставится только после того, как будет сформирован патологический перелом.

Полиоссальная форма влечет за собой поражение трубчатых костей с одной стороны. Вовлекаются больше- и малоберцовая кости, плечевая, локтевая, лучевая, бедренная. Фиброзная дисплазия костей черепа и таза также встречается при полиоссальной форме. Могут вовлекаться лопатка, ребра, позвоночник. Интересно, что кости запястья обычно не входят в процесс.

Нижние конечности всегда искривляются. Происходит это из-за того, что они вынуждены выдерживать на себе вес тела.

Особое внимание обращает на себя укорочение бедренной кости. В зависимости от выраженности болезни укорочение может достигать 10 см с одной стороны.

При этом пациент начинает хромать, жаловаться на боли в суставе.

Фиброзная дисплазия коленного сустава или большеберцовой кости может вести к тому, что у человека искривляется голень, замедляется рост конечности с пораженной стороны. Соответственно, часто выявляется искривление осанки. Особенно неблагоприятен процесс, если поражаются одновременно бедренные кости и кости таза.

Монооссальная патология имеет более благоприятное течение. В зависимости от вида болезни и степени выраженности варьируется степень деформации. Например, при поражении нижней челюсти может изменяться прикус, появляться выраженная асимметрия лица, а если вовлекаются ребра, деформируется грудная клетка.

Инструментальная диагностика

Рекомендована рентгенография в стандартных проекциях (прямая и боковая).

При необходимости для выявления истинного угла деформации сегмента рентгенологическое исследование дополнительно выполняется в косых проекциях (угол ротации в пределах 30°-40°).

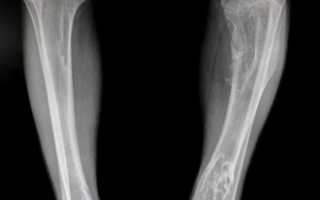

На основании рентгенологической картины определяют фазу патологического процесса. В фазе остеолиза на снимке обнаруживается бесструктурное разрежение метафиза, соприкасающееся с зоной роста.

В фазе отграничения на рентгенограммах видна полость с ячеистым рисунком, окруженная плотной стенкой и отделенная от зоны роста участком нормальной кости. В фазе восстановления на снимках выявляется участок уплотнения костной ткани или небольшая остаточная полость. При ФД нормальный рисунок метафиза замещен просветлением, продольно расположенным, заостренным по направлению к центру кости и расширяющимся у росткового диска.

Это просветление не равномерно, а исчерчено веерообразно расходящимися в сторону эпифизов костными перегородками. Обычно на ряде снимков, произведенных в различных проекциях, можно убедиться в том, что не весь метафиз содержит грубоволокнистую фиброзную ткань. Ось поражённой кости, как правило, всегда изменена.

Для уточнения локализации и распространенности патологического процесса, а также для изучения структуры кости и окружающих её мягких тканей используются компьютерная томография и МРТ.

Рекомендована компьютерная томография (КТ) пораженного сегмента для уточнения локализации и размеров костных полостей, секвестров, наличие или отсутствие сращ,ения костных отлоллков.

Для оценки состояния мягких тканей окружающих зону псевдоартроза рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) пораженного сегмента в нативном режиме.

Для оценки состояния сосудистого русла рекомендуется проведение УЗИ конечностей.

Классификация заболевания

Фиброзная дисплазия кости бывает двух видов, отличающихся по охвату поражения (симптомы и методы лечения для этих видов одинаковы):

- Монооссальная, при которой происходит поражение только одной кости.

- Полиоссальная – во время развития данной дисплазии пораженными оказываются сразу несколько костей (например, и бедренная, и берцовая) с одной стороны конечности.

При фиброзной дисплазии часто начинают развиваться сопутствующие внескелетные расстройства:

- сочетание полиоссальной формы с преждевременным половым созреванием;

- обнаружение пигментных пятен, имеющих вид кофейных зерен;

- миксомы мягких тканей.

Симптоматика

В большинстве случаев эта болезнь не имеет ярко выраженной симптоматики. Человек может достаточно длительное время даже и не задумываться о том, что он болен, так как характерных болевых или негативных ощущений может и не быть до того момента, когда фиброзная дисплазия затронет одну или несколько костей. Характерной особенностью этой болезни является то, что наносимые ею нарушения определяются количеством клеточно-волокнистых тканей, что усеяны кровеносными сосудами, и расположенных рядом образований кости, возле которых присутствует костеобразная ткань, также окруженная клетками.

Кто лечит фиброзную дисплазию?

Вы или ваш ребенок можете обращаться к разным специалистам в области здравоохранения в зависимости от локализации заболевания и тяжести симптомов. Большинству людей лучше работать над лечением болезни с командой врачей и медицинских специалистов, которая может включать:

- Ортопеды, которые лечат и проводят операции при заболеваниях костей и суставов.

- Поставщики стоматологических услуг, такие как стоматологи и челюстно-лицевые хирурги, которые оказывают стоматологическую помощь и лечат проблемы рта и челюсти.

- Эндокринологи, которые лечат проблемы с костями и проблемы, связанные с железами и гормонами.

- Поставщики психиатрических услуг, которые консультируют и лечат психические расстройства.

- Эрготерапевты, которые учат, как безопасно выполнять повседневную деятельность.

- Офтальмологи, специализирующиеся на лечении заболеваний глаз.

- Отоларингологи, занимающиеся лечением заболеваний уха, носа и горла.

- Врачи-физиотерапевты, специализирующиеся в области физической и реабилитационной медицины.

- Физиотерапевты, которые обучают способам наращивания мышечной силы, восстановления после переломов и предотвращения переломов.

- Врачи первичного звена, занимающиеся диагностикой и лечением взрослых и детей.

По возможности старайтесь работать с медицинскими работниками, с подтвержденным опытом работы с данным заболеванием.

Жизнь с фиброзной дисплазией

Жизнь с фиброзной дисплазией у каждого человека разная. У некоторых людей симптомы слабо выражены или отсутствуют, в то время как у других наблюдается множество симптомов, влияющих на их способность выполнять повседневную деятельность и снижающих качество жизни. Следующие советы могут помочь.

- Регулярно посещайте своего врача, чтобы поддерживать здоровье костей, насколько это возможно.

- Поговорите со своим врачом или физиотерапевтом о том, какие виды упражнений лучше всего вам подходят.

- Спросите своего врача о добавках с кальцием, витамином D и фосфором для поддержания общего состояния костей.

- Попросите помощи у родственников и друзей, когда она вам понадобится.

- Обратитесь к онлайн-группам и группам поддержки сообщества.

Проявление патологии

Фиброзная дисплазия может проявиться в детском возрасте и успешно «дожить» без диагностики и лечения до зрелых лет. Для человека болезнь, как правило, становится неожиданностью, когда происходит обострение симптомов:

- боли в области бедренной кости;

- изменения формы костей;

- патологические переломы.

Кости конечностей испытывают повышенную нагрузку, именно поэтому при изменении костного вещества из-за фиброзной дисплазии происходит характерная деформация в области бедренной и берцовой костей.

Важный клинический признак – хромота. Чаще всего она возникает при укорочении (до 10 см) или удлинении пораженной конечности. Деформация шейки бедра влияет на походку и одновременно приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник.

Диагноз «фиброзная дисплазия» ставится на основании анамнеза, общего осмотра и рентгенологии. Для уточнения клинической ситуации показана компьютерная томография, но окончательный диагноз, особенно при незначительных клинических проявлениях, можно поставить только после долгих комплексных наблюдений и анализов.

Сложность определения болезни состоит в том, что некоторые ее симптомы схожи с туберкулезом кости, опухолями, остеодистрофией – болезнями, которые требуют разного лечения.

Именно поэтому очень важно правильно поставить диагноз и выбрать оптимальное лечение.

Лечение

Консервативное лечение

Консервативное лечение малоэффективно. Часты случаи развития рецидивов КК и ФД, а также прогрессирования деформаций и укорочения конечностей. Положительный эффект пункционного метода лечения, определяемый его патогенетической обоснованностью, позволил добиться регресса кистозного процесса многим исследователям. Однако данные способы не решали ортопедических проблем, возникающих из-за сопутствующих деформаций, укорочений, либо избыточной длины костного сегмента.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение рекомендовано при лечении больных с диспластическилли заболеваниями длинных костей (солитарная и аневризмальная костная киста, фиброзная остеодисплазия) конечностей и сопутствующими деформациями.

Остеосинтез осуществляется в плановом порядке.

- Противопоказания к использованию оперативного вмешательства:

- Относительные:

- 1) острые инфекционные заболевания;

- 2) хронические компенсированные заболевания в фазе обострения.

- Абсолютные:

- 1) хронические декомпенсированные заболевания внутренних органов.

- 2) психические расстройства.

- 3) дерматологические заболевания с изменением кожных покровов на поврежденном сегменте (мокнущие дерматиты, нейродермиты, экзема и т.д.).

- Относительные:

Лечение проходит как в условиях стационара, так и в условиях амбулаторного отделения. Наиболее часто участок фиброзной дисплазии выявляется на рентгенограмме, выполненной по поводу перенесенной травмы.

Если имеет место патологический перелом, то необходимо иммобилизационное лечение как больного с переломом конечности, как правило, в условиях центра амбулаторной ортопедии.

После проведенного консервативного лечения решается вопрос о дальнейшем ведении пациента. Часто произошедший перелом является пусковым моментом к закрытию участка фиброзной дисплазии.

Если участок патологической ткани занимает более 1/3 поперечника кости, то необходимо оперативное лечение.

В последующем, после выполнения оперативного вмешательства, ребенок находится на долечивании и длительном наблюдении в амбулаторных условиях.

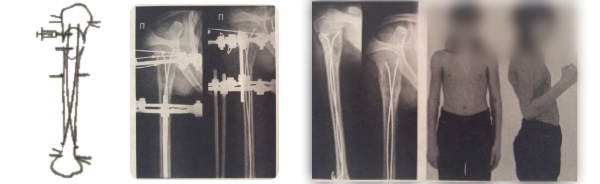

Результат лечения в центре Илизарова:

История открытия патологии

История появления этого заболевания пока что остается неизвестной. Право первого открытия патологии приписывается российскому хирургу Брайцову, который в начале прошлого столетия описал довольно подробно обнаруженным им патологические очаги изменения костной ткани. Он назвал его очаговым перерождение кости в фиброзную ткань.

В 1927 году было проведено несколько клинических исследований, в том числе и микроскопических. В результате были классифицированы все типичные признаки остеодисплазии по фиброзному типу. Болезнь была отнесена к доброкачественным опухолевым процессам. Соответственно, были рекомендованы хирургические методики её лечения.

Спустя 10 лет, в 1937 году хирургами Альбрехтом и Олбрайтом были детально изучены многоочаговые формы фиброзной остеопатии у детей и пожилых пациентов. Впервые была выдвинута теория о генетической природе происхождения данных изменений.

Дальнейшие исследования проводили ученые-медики Лихтенштейн и Яффе, в результате чего первичное название выявленному клиническому симтомокомплексу было дано в виде синдрома Лихтенштейна-Яффе. В дальнейшем было переименование в болезнь Лихтенштейна-Брайцова. В настоящее время врачи устанавливают диагноз фиброзной остеодисплазии или фиброостеодисплазии.

Профилактика и прогноз

Поскольку механизм развития патологии неизвестен, во избежание развития такого недуга необходимо соблюдать общие правила:

- вести здоровый образ жизни во время беременности и не пропускать посещения акушера-гинеколога;

- соблюдать правила безопасности при работе с опасными веществами;

- правильно и сбалансировано питаться;

- удерживать в норме массу тела;

- исключить влияние чрезмерных физических нагрузок на самые распространённые места локализации патологии;

- регулярно проходить полный медицинский профилактический осмотр.

Исход фиброзной дисплазии зачастую благоприятный, лишь полиоссальная форма может привести к грубым калечащим деформациям. Осложнение в виде формирования доброкачественного новообразования наблюдается в 4% от всех случаев, а озлокачествление – в 0,2%.

К сожалению, точно установить причины изменений до сих пор не удалось. Медики полагают, что все дело в мутациях, но доказательств пока нет.

Врачи дополнительно выделяют ряд предрасполагающих к фиброзу факторов. Среди них:

- различные гормональные нарушения, особенно опасные в детском возрасте, когда кости только формируются;

- патологии связочно-мышечного аппарата, из-за которых часто страдают область большеберцовой кости, бедра, челюстей;

- наличие предрасположенности, закрепленной генетически;

- неправильное питание женщины во время вынашивания ребенка (пренебрежение фруктами и овощами);

- действие факторов окружающей среды и вредных привычек;

- использование некоторых лекарственных средств в период беременности;

- выраженный токсикоз;

- синдром маловодия и др.

Однако все эти факторы лишь предрасполагают к развитию заболевания, но их наличие не ведет к нему в 100% случаев.

Рентгенологическая картина

Очаг фиброзной дисплазии локализуется в метафизе длинных трубчатых костей и медленно переходит в середину диафиза. Дефект костной ткани располагается центрально или эксцентрически под надкостницей в корковом веществе, при этом атрофии или остеопороза не наблюдается.

В процессе развития патологии бедренная и берцовая кости приобретают вид «пастушьей палки» с изгибом кнаружи (то есть появляется выпуклость). Большой вертел переходит вверх на уровень тела подвздошной кости, постепенно развивается варусная деформация бедра. Наружная поверхность корки остается гладкой, а вот внутренняя поверхность становится шероховатой. Часто появляются патологические переломы, которые срастаются достаточно хорошо.

Классификация

При развитии фиброзной дисплазии костей у детей принято выделять несколько форм болезни. В первую очередь деление происходит на моно- и полиоссальную патологию. При монопатологии поражается только одна кость.

При полипатологии вовлекается в процесс несколько костей, но только с одной стороны тела. Например, может быть диагностирована фиброзная дисплазия большой берцовой кости, верхней челюсти и черепа, но только слева или только справа.

Существует еще одна классификация, в которой выделяют:

- диплазию внутрикосного типа, при которой у пациента редко наблюдаются сильные костные деформации, а при исследовании в одной или в нескольких костях есть очаги фиброза;

- тотальный тип, при котором поражается вся кость в целом, а у пациента выявляются сильные деформации костного скелета;

- синдром Олбрайта – форма болезни, диагностируемая у детей и отличающаяся быстрой прогрессией;

- фиброзно-хрящевую форму, которая отличается способностью часто перерождаться в злокачественную опухоль.

Дополнительно выделяются опухолевидная и обызвествляющая формы, но они встречаются очень редко.

Прогноз

Если говорить о прогнозе для дальнейшей жизни, то он вполне благоприятен. Но стоит еще раз подчеркнуть опасность отсутствия вовремя начатого лечения, что может в дальнейшем повлечь за собой полное искривление ноги, частые и тяжело срастающиеся переломы и особенно предрасположенность к взбухающей деформации

Кроме того, стоит помнить, что фиброзная дисплазия у детей достаточно успешно лечится и без хирургического вмешательства, что еще раз подчеркивает важность своевременного обращения в специальное медицинское учреждение

Фиброзная дисплазия – заболевание, которое характеризуется замещением нормальной костной ткани фиброзным образованием и изменениями в бедренной и берцовой кости. Патология по симптомологии, клинике, течению, морфологии, биохимии, лечению и прогнозу, а особенно по рентгенологической картине, сильно отличается от всех остальных заболеваний из группы остеодистрофий, именно поэтому и была выделена в самостоятельную нозологическую единицу.

Фиброзная дисплазия чаще всего проявляется в детстве и носит врожденный характер, но иногда регистрируется и значительно позже. Чаще болеют женщины, в 78 % регистрируется полиоссальная форма поражения одной конечности.

Фиброзная дисплазия характеризуется медленным прогрессированием (в самом начале заболевания нет никаких болевых ощущений), в дальнейшем постепенно кость утолщается, деформируется, искривляется. У подростков после наступления половой зрелости несколько приостанавливается развитие, и если дисплазию к этому времени не обнаружили, то патология может затаиться на многие годы. Часто у взрослых болезнь начинает вновь прогрессировать после перелома или какой-то тяжелой травмы в области бедренной или берцовой кости.