Особенности обследования

Рентген-диагностика остеомиелита является ключевым методом, но в случае если инфильтрационные воспалительные процессы затронули мягкие ткани, а именно мышцы, сухожилия или жировую структуру, рентген не является информативным. Тем не менее, медицинская литература описывает случаи, когда воспалительный процесс в мягких тканях диагностировался при помощи рентгена с пониженной жесткостью лучей.

Также необходимо помнить, что диагностика хронического остеомиелита должна включать в себя не только рентген, но и томографию для составления более полной клинической картины. Особенно рекомендуется томография в случае поражения крупных костей и суставов в области таза или позвоночника.

Когда специалист составляет клиническую картину, огромное значение имеет присутствие ключевых признаков остеомиелита на снимке, а именно:

- остеонекроз;

- секвестры.

Для того чтобы определить признаки их наличия используя рентген, необходимо обладать колоссальным опытом. Зачастую для этого используется повторный рентген или применение томографа.

Хронический гематогенный остеомиелит

Хроническая форма гематогенного остеомиелита может быть первичной и вторичной.

Вторично-хронический гематогенный остеомиелит

Данную форму патологии следует рассматривать как осложнение ОГО, которое развивается на фоне поздней диагностики и позднего лечения, его неадекватности.

Когда ОГО переходит в хроническую форму, отмечается значительное улучшение состояния пациента, исчезают признаки интоксикации и септицемии. Температура снижается до уровня субфебрильной, болевой синдром значительно снижается в своей интенсивности. Частично восстанавливается функция пораженной конечности. Среди местных признаков отмечают рецидивирующее появление и закрытие свищей, выделение из них гнойного содержимого, секвестров.

В периоды ремиссии отмечается хорошее самочувствие пациента, патология практически ничем себя не проявляет. Если развивается обострение, состояние больного быстро ухудшается, повышается температура, появляется боль в поврежденной кости, нарастают симптомы интоксикации. Из свищевых ходов появляется гнойное отделяемое, вновь нарушается функция конечности.

Диагноз такой формы остеомиелита не предоставляет трудностей. Подтвердить его можно с помощью рентгенографии, фистулографии.

Первично-хронический гематогенный остеомиелит

Развивается заболевание практически без симптомов и не имеет классической первичной острой фазы течения. Как считают исследователи, такая форма остеомиелита развивается у людей с высокой реактивностью иммунной системы при низкой вирулентности патогенных микроорганизмов. Данное течение остеомиелита еще называют атипичными формами болезни.

К ним относятся:

- абсцесс Броди;

- склерозирующий остеомиелит Гарре;

- альбуминозный остеомиелит Олье;

- антибиотический остеомиелит Попкирова;

- опухолеподобный остеомиелит.

Пациенты с абсцессом Броди не предъявляют практически никаких жалоб, абсцесс Броди представляет собой ограниченное скопление гноя внутри кости. Боль может возникать только при повышенной нагрузке на кость или постукивании по ней. Образование может сохраняться бессимптомно на протяжении нескольких лет. Диагностировать можно с помощью рентгенографии.

Альбуминозный остеомиелит Олье развивается в условиях, когда патогенный микроорганизм не способен превратить первичный асептический транссудат в гной. При этом наблюдается выраженная инфильтрация околокостных тканей на фоне незначительной болезненности. Первые признаки в виде боли и припухлости появляются спустя 1-2 месяца от начала болезни.

Склерозирующий остеомиелит Гарре начинается подостро. Пациент жалуется на умеренную боль в конечности, которая усиливается ночью, нарушение нормальной функции конечности, повышение температура до 38 градусов. Недуг отличается наличием периодов обострения и ремиссии. Свое название склерозирующий недуг получит из-за выраженной реакции склерозирования костномозгового канала после проведенного оперативного вмешательства.

Антибиотический остеомиелит Попкирова возникает на фоне нерациональной и неоправданной антибиотикотерапии. Медикаменты, которые принимает пациент, не достигают бактерицидной концентрации в костной ткани, поэтому не уничтожают микроорганизм полностью, а приводят к его медленному размножению и инкапсуляции, что и становится причиной поддержания вялотекущего воспалительного процесса в кости.

Опухолеподобный остеомиелит также отличается отсутствием острой стадии течения. Как правило, диагностируется спустя 8-9 месяцев от начала своего развития. Первые симптомы – нарушение функции конечности, например, хромота, увеличение конечности в объеме, что очень схоже с развитием опухоли костной ткани.

Лечение хронического гематогенного остеомиелита, как и ОГО, является комплексным. Применяют антибиотикотерапию с внутрикостным введением препаратов, хирургическое вскрытие и дренирование гнойных очагов, радикальное оперативное удаление патологических участков кости, секвестров.

Важно помнить, что успех в лечении остеомиелита и его исход зависят от своевременности диагноза, полноценного и комплексного лечения, а также правильно составленной программы восстановления

Причины гематогенного остеомиелита

Причиной гематогенного остеомиелита является один из очагов воспаления: абсцесс мягких тканей, инфицированная рана или флегмона. Именно с этих очагов воспаления происходит распространение микробов по всему организму с током крови. Как известно, скорость кровотока обычно приостанавливается в средней части длинных трубчатых костей. Именно здесь происходит оседание возбудителей инфекции. При переохлаждении и пониженном иммунитете микробы очень быстро размножаются, вследствие чего и развивается гематогенный остеомиелит.

Чаще всего выделяют такие формы заболевания, как септико-пиемическую, местную и адинамическую формы:

- Септико-пиемической форме характерно острое начало, хотя интоксикация при это выражена слабо. Температура тела может подниматься до отметки 40°, при этом сопровождаясь головной болью, ознобом, рвотой. Человек может терять сознание, он может бредить, мучиться судорогами. Кроме того, не исключена гемолитическая желтуха. Больному характерна бледность кожи, синий цвет слизистых и губ, кожа часто бывает пересушенной. При данной форме остеомиелита отмечается пониженное давление и учащенный пульс, селезенка и печень увеличиваются в своих размерах (случается развитие бронхопневмонии).

На вторые сутки болезни развивается очень сильная боль сверлящего характера, которая по своей природе усиливается при самых незначительных движениях в области очага. Проявляется отечность мягких тканей, кожа становится горячей, ей характерен красный цвет. В случае распространения на ближайшие суставы может развиться гнойный артрит. Спустя 2 недели начинает формироваться очаг флюктуации, то есть в мягких тканях начинает накапливаться жидкость, после чего происходит проникновение гноя в мышечнуюткань с образованием межмышечной флегмоны. Если флегмона не будет своевременно вскрыта, то она будет в дальнейшем прогрессировать, приводя к возникновению другой флегмоны — параартикулярного типа. Также может развиваться гнойный артрит или сепсис.

При местной форме особых изменений в общем состоянии не происходит. Как правило, оно остается удовлетворительным. Могут наблюдаться местные признаки воспаления костей или мягких тканей.

Адинамической (или токсической) форме присуще молниеносное начало, могут преобладатьсимптомыострой формы сепсиса, которые выражаются в повышении температуры тела, судорогах, токсикозе и потери сознания. Как правило, данная форма протекает с понижением артериального давления и сердечно-сосудистой недостаточностью. Симптоматика костного воспаления обычно выражена слабо, однако и проявляется довольно поздно, тем самым затрудняя своевременную постановку диагноза.

Симптомы

Когда острая форма остеомиелита переходит в хроническую, общее состояние больного улучшается: он перестает ощущать сильную боль, боли становятся ноющего характера, образуются свищевые ходы, которые иногда выходят на поверхность кожи. Из свищевойполости может выделяться много гноя.

В момент ремиссии боли притупляются, гнойные выделения становятся незначительными, а свищи скудными. Порой, свищи могут закрываться. Длительность такой ремиссии составляет от нескольких недель.

Предпосылкой рецидива могут быть параллельно протекающие заболевания, а также пониженный иммунитет. Закрытые свищи обычно приводят к накоплению большого количества гноя. Во время рецидива конечности становятся горячими, приобретают красный цвет и отекают. Самочувствие больного улучшится после того, как свищ будет открыт.

2 Показания и противопоказания для процедуры

Рентгенодиагностика для выявления остеомиелита проводится в тех случаях, когда у пациента наблюдается симптоматика заболевания. Проблема в том, что на начальных этапах остеомиелит может проявляться по-разному: от легкого дискомфорта, до ургентных состояний, требующих немедленной реакции.

Общий список симптомов-показаний к рентгену:

- повышение температуры тела вплоть до 40 градусов,

- тяжелое общее состояние больного на фоне интоксикации,

- эпизоды синкопе (потери сознания), сопор, бред,

- немотивированная гиперкальциемия или гиперкалиемия,

- наличие у пациента метаболического ацидоза, гипонатриемии,

- разлитое гнойное поражение (гнойники локализуются в различных участках костной ткани, развитие гнойной деструктивной пневмонии или перикардита),

- при молниеносной (адинамической) форме остеомиелита наблюдается выраженный токсикоз, судороги со сменой на адинамию, тяжелое понижение артериального давления, сбои в работе сердца,

- подозрение на наличие в суставном мешке серозного или гнойного экссудата,

- гиперемия (покраснение, пальпируемое ощущение жара) кожных покровов, находящихся над пораженной костной или суставной тканью.

Противопоказания (относительные) к процедуре:

- Тяжелое состояние пациента, кахексия, лихорадка (более 39 градусов).

- Наличие в обследуемом месте татуировок, сделанных с применением металлосодержащих веществ.

- Агрессивность и повышенная нервная возбудимость пациента, буйство.

- Сильные воспалительные процессы в обследуемом месте (могут исказить рентгеновский снимок).

2.1 Что надо обследовать, и сколько это стоит?

Обследованию подлежит тот участок костной или суставной ткани, в котором локализуются патологические процессы. При генерализации (системности) заболевания обследует все или большинство участков, в которых наблюдается симптоматика (например, гнойники).

Рентген-визуализация остеомиелита

При поражении отдельных костных элементов (челюсти, стопы, голени) следует проводить их полноценную диагностику, не акцентируясь только на месте патологического очага. То есть если поражена нижняя челюсть, то обследуется и здоровая верхняя – там уже может быть начат патологический процесс (субклинически).

Проводят диагностику при подозрении на остеомиелит в поликлиниках и стационарах. Процедура проводится бесплатно (при минимальной выраженности симптомов – обследование проводят в порядке очереди).

Также можно пройти процедуру в частных медицинских учреждениях, однако далеко не в каждом частной клинике имеется рентгенографический аппарат. Стоимость процедуры в частных клиниках составляет 300-700 рублей. Стоимость в государственных поликлиниках или стационарах редко превышает 300 рублей.

Клиническая картина и симптомы острого гематогенного остеомиелита

Острый гематогенный остеомиелит чаще возникает у детей. В 30% — дети первого года жизни. Заболевание у взрослых расценивается, как рецидив детского остеомиелита. Процесс наблюдается в длинных трубчатых костях, где определяются множественные очаги поражения.

- Септико-пиемическая форма заболевания. Начало заболевания всегда острое. Температура тела повышается плоть до 40 гр. С. Ознобы, сильная головная боль и рвота всегда сопровождают начальный этап заболевания. На вторые сутки в местах локализации воспаления появляются сильные боли. Подвижность конечности ограничена. Развивается отек. Кожные покровы над пораженными участками краснеют, местная температура значительно повышается. Отмечается реакция рядом расположенных суставов, где развивается серозно-гнойное воспаление.

- Молниеносная форма остеомиелита встречается крайне редко. Протекает тяжело. Уже к концу второго дня заболевания налицо картина токсического синдрома. Быстро нарушается водно-солевой и кислотно-щелочной баланс с развитием алкалоза. Изменения в костях еще не успевает развиться.

- Локальная форма остеомиелита протекает спокойно. Состояние больного нарушается незначительно. Преобладает местная симптоматика.

Особенности процедуры

Как уже было упомянуто ранее в процессе описания ключевых действий при остеомиелите, диагностические процедуры, связанные с рентгеном, применяется наиболее часто, но это информативно не во всех ситуациях, ведь иногда недуг распространяется и на мягкие ткани (например, на жир, а также на мышцы и на сухожилия). Конечно, в некоторых случаях даже рентген поможет увидеть проблему, если его жесткость будет низка, но лучше в подобных случаях применять магнитно-резонансную томографию. Таким образом, специалисту удастся создать полную клиническую картину, что позволит максимально грамотно подойти к лечению. Без магнитно-резонансной томографии диагностика не будет успешной в тех ситуациях, когда поражение связано с областью таза или позвоночника.

Специалисты всегда обращают внимание, на то, как выглядит остеомиелит на рентгене, ведь это позволяет узнать много о нём. Современные диагностические методы позволяют не только установить наличие заболевания, но и дать о нём некоторую информацию

К сожалению, рентген относится не к самым информативным обследованиям, а в его процессе внимание обращается на секвестры и остеонекроз. Ещё раз упомянем, что подобная диагностика при помощи рентгена будет по силам только опытному специалисту, причём иногда даже ему требуется изучить снимки с повторного рентгена или с МРТ.

Кость отчётливо утолщена в местах развития воспалительного процесса.

Признаки остеомиелита в зависимости от стадии заболевания

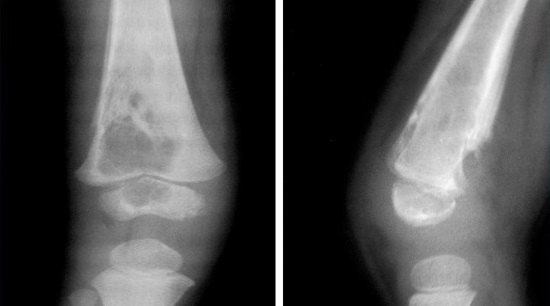

На рентгенограмме остеомиелит выглядит по-разному, в зависимости от формы патологии, ее стадии. Признаки острого течения заболевания:

- Воспалительный процесс затрагивает мягкие ткани вокруг поврежденной кости, появляется отечность.

- Контуры между структурами становятся нечеткими, увеличивается плотность клетчатки.

- На внешней стороне кости видны светлые участки. Это указывает на снижение плотности ткани. Часто они локализуются в диафизах, метафизах трубчатых костей.

- Появляется широкая неравномерная тень, как результат обезыствления.

- Очаги просветлений в виде темных пятен на снимках имеют разную форму и размеры, нечеткие, размытые границы в губчатом веществе, кортикальном слое. Кость становится прозрачной, теряет плотность.

- Исчезает костномозговой канал.

Также на рентгеновских снимках визуализируются секвестры. Это некротические участки, окруженные живыми тканями. На снимках видны как темные пятна неправильной формы. Иногда рентген не дает полную картину заболевания и в качестве вспомогательной диагностики делается МРТ.

Признаки остеомиелита на ранней стадии видны на снимках приблизительно через шесть дней с начала заболевания. Тогда видно утолщение костей в местах поражения, некротические участки. При этом костномозговой канал не виден или просматривается плохо. Если не обнаружить патологию на ранней стадии, то она перейдет в хроническую стадию.

В этом случае остеомиелит делится на первичный и вторичный. В первом случае он имеет три формы:

- Альбуминозный остеомиелит Олье. На снимках появляются изменения кости бедра, в метадиафизарном отделе. Кортикальный слой становится толще, появляются области деструкции.

- Абсцесс Броди. Основным признаком на снимках является одиночный участок деструкции в метафизарном отделе. Патологический очаг с ровными границами и округлой формы. На снимках видны склеротические изменения в костях.

- Склерозирующий остеомиелит Гарре. При этом поражается только одна кость. На рентгеновских снимках она с четкими очертаниями, утолщенная. В кортикальном слое появляются склеротические изменения. Свищи и некроз возникает редко. Костномозговой канал размывается, оказывается сужен либо заполнен склеротической массой.

Вторичный хронический остеомиелит появляется после острой формы. При этом уплотняется кортикальный слой, утолщаются кости, сильно истончается надкостница. На снимках отчетливо видны склеротические изменения, секвестры, отличающиеся от соседних структур более плотными тканями. Но на рентгене просматриваются с трудом.

Чтобы получить более достоверную информацию, нужно правильно выбрать проекцию при сканировании. Иногда для постановки окончательного диагноза требуется дополнительно сделать МРТ, КТ. Это поможет обнаружить осложнения, дифференцировать остеомиелит от других патологий.

Во время развития остеомиелита рентгенологическое исследование выполняется для того, чтобы установить окончательный диагноз, а также уточнить распространенность патологического процесса и проконтролировать динамику заболевания.

На снимке, выполненном на начальных стадиях заболевания, нельзя локализовать межмышечные и фасциальные перегородки, которые видны в норме у здоровых людей. При патологическом процессе исчезает грань между мышечной структурой и подкожной клетчаткой, также увеличивается насыщенность и объем мягкотканных структур.

Диагностика

Диагностика гематогенного остеомиелита – задача травматолога-ортопеда. Изначально дается оценка наблюдающейся клинической картины, что позволяет диагностировать местную форму заболевания и заподозрить вероятность наличия других. Это связано с тем, что ранние симптомы острого гематогенного остеомиелита наблюдаются только при местной форме течения заболевания, а в остальных случаях они присоединяться спустя несколько дней.

Всем пациентам обязательно назначаются лабораторные исследования, а в части случаев проводят остеопункцию и анализ полученного костномозгового дендрита. Также назначается рентгенография в 2-х проекция, которую показано регулярно повторять в течение 2—3 недель. Это объясняется тем, что изменения на рентгеновских снимках на начальных этапах накопления гноя отсутствуют за исключением незначительного утолщения и деформации мягких тканей, прилегающих к участку поражения. Рентгенологические признаки гематогенного остеомиелита можно обнаружить только на 3-й недели от начала заболевания. Первоначально указывает на поражение костного мозга, кортикального слоя кости и надкостницы развитие признаков периостита, т. е. появление тени рядом с кортикальным слоем кости. Впоследствии к ним присоединяются симптомы смазывания и разрежения губчатой кости в метафизарной зоне, остеопороза.

К методам ранней диагностики патологии можно отнести:

- электрорентгенографию;

- денситометрическую рентгенографию;

- радиоизотопное сканирование костного мозга;

- остеопункцию;

- медуллографию.

Если заболевание не будет своевременно диагностировано и устранено, спустя 2—4 месяца от начала развития воспалительного процесса на рентгенограммах уже хорошо видно утолщение и деформацию кости с образованием секвестров. В таких случаях пациентам показано проведение более информативных исследований, которые так же позволяют обнаружить свищи и полости:

- МРТ кости;

- радиометрия;

- УЗИ;

- фистулография.

При возникновении подозрений на нарушение работы внутренних органов показано получение консультации соответствующих профильных специалистов.

Дифференциальная диагностика гематогенного остеомиелита осуществляется с острым ревматизмом, переломами, флегмоной мягких тканей, глубоким лимфаденитом и специфическими патологиями костей, в частности костно-суставным туберкулезом.

Лечение остеомиелита челюсти

Эффективность лечения зависит от причины возникновения болезни

Поэтому важно провести не только стоматологическое обследование пациента, а также выявить другие возможные инфекционные очаги. Для этого рекомендуется консультация узких специалистов.

Консервативная терапия:

- Санация ротовой полости антисептическими препаратами. Это помогает предотвратить распространение инфекционного процесса на соседние ткани и зубы. Также осуществляется удаление всех отмерших участков мягких тканей.

- Прием противовоспалительных препаратов. Цель – уменьшить общую интоксикацию. организма.

- Если имеется перелом с отломками челюсти, то необходима их срочная иммобилизация. При наличии зуба в щели перелома, проводится его удаление.

Обязательным пунктом является прием антибактериальных препаратов, независимо от причины возникновения. В редких случаях врач может рекомендовать процедуру внутрикостного промывания. Этот метод эффективен при угрозе развития осложнений, так как позволяет быстро купировать патологический процесс и предотвратить его распространение.

При наличии свища требуется оперативное вмешательство. Если на рентгене видны множественные участки отмершей костной ткани (секвестры), то проводится секвестрэктомия. Суть которой удалить все патологические ткани кости. Проводится эта процедура под местным или общим обезболиванием, это зависит от площади поражения.

При незначительной подвижности зубов требуется время для их укрепления. Зачастую после полного излечения, десны укрепляются и зубы встают на место. Но это редкий случай. Обычно зубы требуют ортодонтического лечения, которое заключается в шинировании.

После устранения основных симптомов рекомендуется физиотерапия. Также эффективен прием витаминных комплексов и иммуномодуляторов.

Основная профилактика остеомиелита заключается в своевременном обращении к стоматологу и лечении заболеваний ротовой полости

Также важно заботиться об общем здоровье – укреплять иммунитет, не запускать хронические заболевания, стараться избегать травмоопасных ситуаций.

Лечение остеомиелита

Наиболее эффективным средством лечения детей и взрослых, у которых в недавнее время была инфекция кости, распространившаяся с кровотоком, являются антибиотики. Если определить бактерию-возбудителя инфекции не представляется возможным, применяют антибиотики, эффективные в отношении золотистого стафилококка и многих других типов бактерий (антибиотики широкого спектра действия).

В зависимости от тяжести течения инфекции, антибиотики могут вводить в вену (внутривенно) в течение 4–8 недель. Затем переходят на прием антибиотиков внутрь в течение более длительного периода времени в зависимости от реакции на них пациента. Лечение некоторых больных хроническим остеомиелитом может предусматривать прием антибиотиков в течение нескольких месяцев.

Если обнаружена или подозревается грибковая инфекция, необходимо лечение противогрибковыми препаратами в течение нескольких месяцев. Если инфекция обнаружена на ранних этапах, хирургическое вмешательство обычно не требуется.

У взрослых больных с бактериальным остеомиелитом позвонков антибиотикотерапия обычно длится от 4 до 8 недель. Иногда возникает необходимость в постельном режиме, и больному может потребоваться использовать корсет. Для дренирования абсцессов или укрепления пораженных позвонков (чтобы не допустить сминания позвонков и, как следствие, поражения близлежащих нервов, позвоночного столба или кровеносных сосудов) может потребоваться хирургическое вмешательство.

Если остеомиелит развивается вследствие инфекции близлежащих мягких тканей, сложность лечения возрастает. Обычно проводится хирургическая операция для удаления отмершей ткани и кости, образовавшиеся полости заполняются здоровой кожей или другой тканью. Затем проводится лечение инфекции с помощью антибиотиков. Антибиотики широкого спектра действия необходимо принимать более 3 недель после хирургического вмешательства.

При наличии абсцесса обычно требуется хирургическое вмешательство для его удаления. Также хирургическое вмешательство показано больным со стойкой температурой и снижением массы тела.

Классификация

Существует два типа остеомиелита, которые более дифференцированы по отношению к профилю, представленному костной тканью, чем по продолжительности самой инфекции:

- Острый остеомиелит, связанный с воспалительными изменениями костей, вызванными патогенными бактериями, симптомы которых обычно появляются через две недели после заражения.

- Хронический остеомиелит представляет собой некроз кости, то есть гибель части костной ткани.

Дальнейшие классификации остеомиелита основаны на предполагаемом механизме инфицирования: например, если он передается через кровь или в результате прямого проникновения бактерий в кость вследствие инфицирования прилегающих мягких тканей или открытой раны.

Лечение

Лечение остеомиелита проводится в стационарных условиях специализированного

отделения (травматологического, хирургического профиля), долечивание возможно амбулаторно. Больного необходимо обеспечить полноценным питанием, содержащим достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.

Применяют комплекс мер воздействия, включающий в себя консервативное и оперативное лечение. Рассмотрим консервативные методы.

Антибиотикотерапия – назначают препараты широкого спектра действия. Способностью проникать в костную ткань обладает Линкомицин. Он является препаратом выбора при лечении остеомиелита. При тяжёлом течении заболевания используют комбинацию 2–3 препаратов.

Если есть такая возможность, то определяют чувствительность возбудителя остеомиелита к разным антибиотикам и с учётом этого проводят лечение. Лучше использовать инъекционный способ введения антибиотиков (внутривенный, внутриартериальный, внутримышечный). Он более эффективен по сравнению с приёмом таблетированных форм. Применяют также внутрикостное введение препаратов во время операции.

Иммобилизация повреждённой области. С этой целью накладывают гипсовую лонгету. Создание неподвижности поражённого участка способствует уменьшению воспаления.

Нормализация микробной флоры. Для этого параллельно с приёмом антибактериальных препаратов назначают Бифиформ, Линекс и другие препараты, восстанавливающие биоценоз кишечника.

Плазмаферез, гемосорбция, ультрафиолетовое или лазерное облучение крови проводят с целью стимуляции защитных сил организма, удаления токсинов.

Стимуляция иммунитета (Полиоксидоний, Т-активин).

Препараты, улучшающие кровоснабжение тканей (Трентал, Пентоксифиллин).

Обработка раны антисептиками (Хлоргексидин, Диоксидин, Гипертонический раствор), ранозаживляющими средствами (Пантенол), ферментами.

Лечение сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, гипотрофии, обменных, сосудистых нарушений).

Оперативное лечение

Оперативным путём производят вскрытие гнойника, промывание, дренирование, удаление секвестров, гнойных затёков, иссечение свищей. Проводят перфорацию кости (остеоперфорацию) в нескольких местах, промывание костно-мозгового канала антисептиками.

Это способствует декомпрессии костномозгового канала, уменьшению боли, улучшению кровоснабжения участков косной ткани, стимулирует регенерацию костной ткани. Восполнение дефекта кости проводят путём проведения остеосинтеза аппаратом Илизарова, пломбировки костной ткани, аутотрансплантации её фрагментов.

После стихания острого процесса, в реабилитационном периоде назначают ЛФК, физиотерапию (магнитотерапия, фонофорез, электрофорез, ультразвук, радоновые ванны).

Операция

Метод лечения гематогенного остеомиелита выбирается на основании его формы и степени тяжести. При наличии гнойных свищей показано их иссечение, трепанация кости, удаление секвестров, грануляций, гноя, внутренних стенок секвестральной полости и многократное промывание антисептиками. Если объем образовавшегося дефекта большой, выполняют пластику кости. Для этого лучше подходят трансплантаты хрящей, фрагменты собственной здоровой кости, кровяной сгусток или мышцы, при отделении которых сохраняют сосудистую ножку.

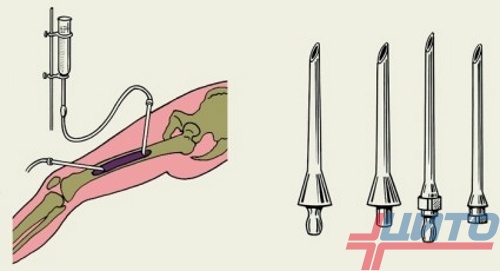

Оперативное лечение гематогенного остеомиелита до образования свища осуществляется путем проведения декомпрессивной остеоперфорации. Она предполагает выполнение с помощью специальных фрез отверстий в кости с целью вскрытия, проточно-промывного дренирования (промывания) костномозгового канала и введения растворов антибиотиков в образовавшуюся полость. При образовании межмышечных флегмон их так же вскрывают и дренируют. В образовавшиеся полости вводят растворы антибиотиков.

Операции при остром гематогенном остеомиелите направлены на устранение повышенного давления внутри кости, улучшение ее кровоснабжения и снижение риска развития некроза. После этого назначается медикаментозная терапия, а также продолжается иммобилизация конечности до полного устранения воспаления и восстановления ее функций.

Диагностика

При подозрении на болезнь следует обратиться к своему терапевту. Он расскажет, как лечить остеомиелит, а при необходимости перенаправит пациента к хирургу-ортопеду или травматологу. После первоначального осмотра больного, врач опрашивает его и собирает анамнез. Далее назначаются клинические анализы и инструментальные исследования.

Общий анализ крови и биохимия

По их результатам фиксируется наличие воспалительного процесса – на него указывает повышенное количество лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов). При заболевании наблюдается резкое уменьшение гемоглобина на фоне увеличения тромбоцитов.

Общий анализ мочи

Наличие лейкоцитов в моче также указывает на наличие воспаления. Одним из последствий остеомиелита является почечная недостаточность, признаки которой также фиксируются по анализу мочи.

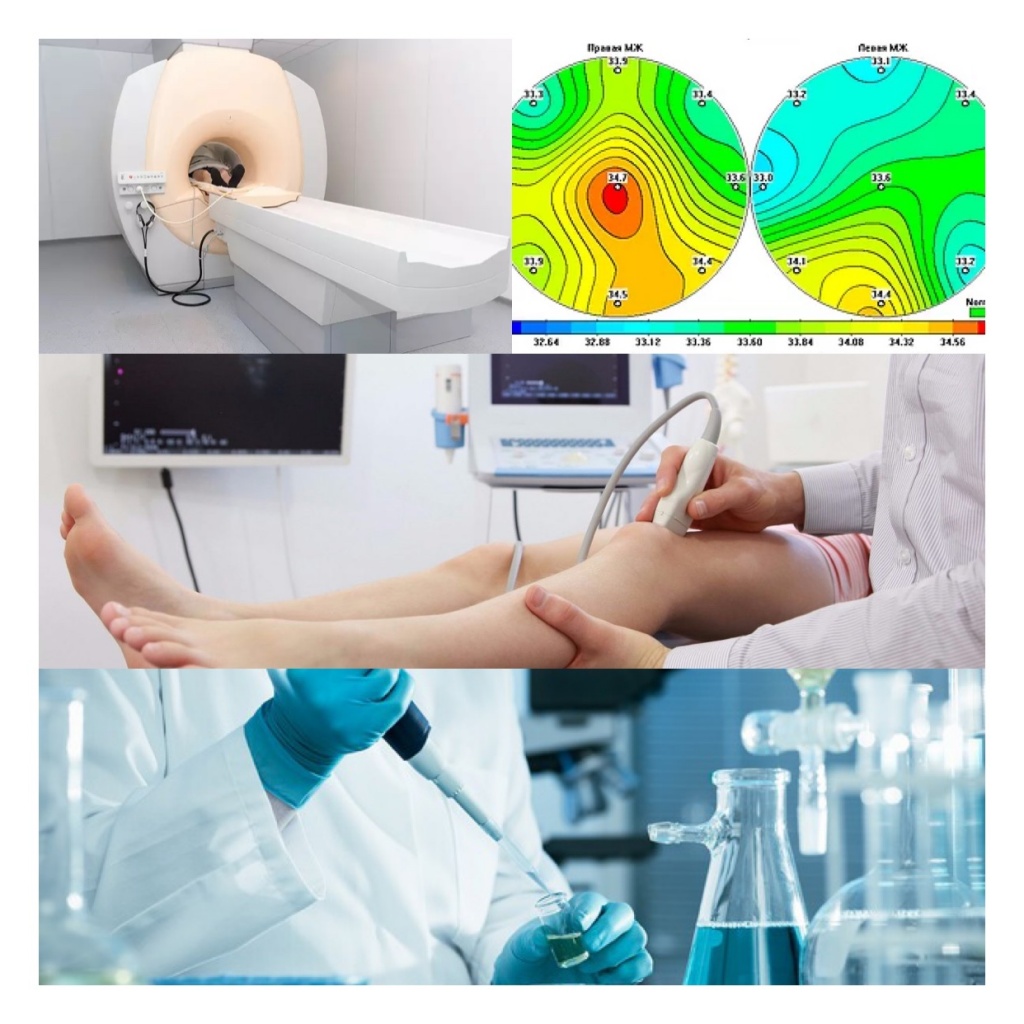

УЗИ

Применяется для исключения других патологий мягких тканей. Помогает узнать глубину новообразования, его форму и величину.

Инфракрасное сканирование

Обычно используется учеными, но может помочь в диагностике остеомиелита, особенно острой формы. Применяется для обнаружения участков с повышенной температурой. С его помощью можно установить какие кости, кроме основного участка, подвержены патологии.

Пункция

Применяется, как для диагностики, так и в терапевтических целях. При помощи откаченного гноя можно выявить возбудителя недуга. Благодаря процедуре уменьшается давление в кости и формируется новая фистула, что снимает воспалительный процесс.

Самый информативный метод диагностирования. Рентгеновское фото остеомиелита выполняется в двух проекциях. Рентгенография позволяет установить участок некротированной костной ткани и его размеры.

Рентген фиксирует следующие характерные признаки патологии:

- Стирание границ между губчатым и компактным элементом кости (после 15 дня болезни);

- Наличие сферических очагов некроза кости (остеопороз);

- Раздувание и деформация рельефа надкостницы;

- Секвестры, отличающиеся по размеру и по форме (спустя 20-30 дней после возникновения патологии).

К концу первого месяца заболевания перечисленные признаки становятся заметнее. Происходит разрастание и слияние полостей с гноем. Воспаление переходит на здоровую часть надкостницы. При попадании гнойного содержимого в сочленение суставная щель сужается, поверхность хряща деформируется, формируются остеофиты.

КТ

Компьютерная томография – современная методика исследования внутренней части кости. Позволяет зафиксировать те же признаки, что и рентген и сформировать трехмерное изображение пораженного участка кости и окружающие его мягкие ткани. КТ применяется для дифференцирования патологии от других заболеваний.

Заключение

Различная визуализационная картина остеомиелита может быть объяснена различными патогенетическими механизмами, участвующими в распространении инфекции, а также возрастной васкуляризацией кости. Стандартная рентгенография по-прежнему является базовым обследованием для последующего наблюдения и дифференциальной диагностики. УЗИ является предпочтительным методом исследования при подозрении на острый остеомиелит у детей или сопутствующий септический артрит. Биопсия и/или аспирация под контролем УЗИ выполняются безопасно и легко. КТ может быть полезна при оценке хронического остеомиелита, особенно в областях со сложной анатомией. КТ может предоставить информацию о наличии секвестров, клоаки, деструкции коры и реактивного образования оберток. Кроме того, его используют для биопсии под визуальным контролем и аспирации инфекционного материала для микробиологического исследования. МРТ является предпочтительным методом раннего выявления остеомиелита. Признак жировых шариков на T1-WI патогномоничен для острого остеомиелита, тогда как признак полутени патогномоничен для абсцесса Броди при подостром остеомиелите. Обязательно сочетание T1- и Fat-Sat T2-WI и визуализации, усиленной гадолинием.