Дисплазия Мейера как причина боли в бедре у детей

Симптомы дисплазии тазобедренных суставов у детей

- 1) Асимметрией расположения складочек на бедрах. Спереди и сзади их должно быть три. При осмотре, ножки должны быть разогнуты с приведенными друг к другу ступнями. При патологии, на пораженной стороне добавляются дополнительные, более глубокие складочки, как спереди, так и с ягодичной стороны.

- 2) Ограничением отведения ножек – характерно при второй и третьей степени дисплазии. В нормальном состоянии ножки ребенка, в согнутом состоянии, возможно, развести полностью на девяносто градусов, при дисплазии не более чем на шестьдесят.

- 3) Определением Маркса Ортолани – симптом соскальзывания головки с характерным щелчком при разведении и приведении ножек.

- 4) Укорочением пораженной ножки. Можно определить, сопоставив высоту коленных суставов.

- размягчение костей черепа;

- иксообразной формы ножки или косолапость;

- искривление шеи;

- угнетение безусловных рефлексов (сосательных и поисковых)

Симптомы

Симптоматика при болезни Пертеса зависит от степени некротизации и величины очага некроза. При начальной стадии болезни Пертеса симптомы могут отсутствовать или быть незначительными. Дети могут жаловаться на умеренные болевые ощущения в области бедра тазобедренного сустава или коленного сустава.

Кроме того, может отмечаться нарушение походки (приволакивание ноги). Такое латентное лечение при начальной стадии болезни Пертеса (стадия остеонекроза) приводит к тому, что диагностировать и соответственно лечить это заболевание на ранней стадии удается редко. По мере развития некроза развивается деформация головки бедра, что приводит к изменению биомеханики сустава и появлению таких симптомов, как хромота, боли в ноге, в суставе. Последствиями импрессионных переломов в зоне некроза может быть укорочение конечности, что возможно будет обнаружено при визуальном осмотре.

Диагностика

Выявлением заболевания занимаются травматологи-ортопеды на основании жалоб пациента, осмотра и данных инструментальным методов диагностики. При выраженной степени патологии постановка диагноза не вызывает особых затруднений, но на ранних этапах ситуация совсем иная – выявить болезнь сложнее. При беседе выясняют жалобы, начало их появления, наличие травм, заболеваний у близких родственников и т.д

Важное значение имеют эндокринопатии, аномалии конституции.

При проведении осмотра обнаруживают боль при пальпации паховой зоны, напряженные, утолщенные связки. Далее проводят ряд функциональных диагностических тестов, которые помогают заподозрить эпифизеолиз. На поздних стадиях заметно смещение голеней, создается ощущение, будто они заплетаются друг за друга, что связано с ротацией бедренной кости.

Рентген

Один из основных методов диагностики – рентгенография тазобедренных суставов, которую проводят в двух проекциях. По данным снимков можно обнаружить главные признаки заболевания и поставить правильный диагноз.

На начальных этапах развития определяют рыхлость, размытость очертаний эпифизарной пластины, увеличение ее границ. На эпифизе наблюдаются участки остеосклероза, остеопороза с пятнистой послойной структурой. На поздних стадиях болезни эпифиз головки бедренной кости соскальзывает медиально. На заключительной стадии появляются признаки консолидации перелома, изменение шейки бедра, сужение суставной щели.

МРТ, КТ

Для получения более подробной информации о пораженном суставе в дополнение к рентгенографии назначают КТ либо МРТ. С их помощью можно детализировать патологические изменения, точно оценить жизнеспособность головки бедра. Магнитно-резонансная и компьютерная томография имеют большую ценность в выявлении заболевания на ранних этапах развития. Они помогают точно определять направление, степень смещения, а при тяжелом течении выявлять аваскулярный некроз головки бедра.

Основные клинические проявления

Клинически эпифизарная дисплазия тазобедренных суставов проявляется в низком росте больных детей, нарушением подвижности тазобедренного сустава. Происходит нарушение окостенения головки. Ноги у детей при заболевании способны болеть и деформироваться.

Различают несколько типов, по которым развивается эпифизарная дисплазия:

- Тип 1. Клинически проявляется врождённым малым ростом, укорочением длины конечностей, дисплазией тазобедренного сустава. Параллельно отмечается укорочение пястных костей и фаланг пальцев, широкие короткие пальцы, объем движений в пальцах существенно увеличивается по сравнению с нормальным. Шейка бедра при этом укорачивается. Тела позвонков имеют овальную форму. Окостенение практически во всех суставах происходит с задержкой.

- Тип 2. Множественная дисплазия тазобедренных суставов. Клинические симптомы начинают обнаруживаться по достижении ребёнком возраста 2,5 лет. Он начинает предъявлять жалобы на боли в коленях и голеностопных суставах. Коленные суставы могут быть увеличены в размерах и деформированы. Эпифизы практически всех суставов уменьшаются в размерах и выглядят сглаженными.Болезнь у малыша

- Тип 3. Самые первые симптомы этого типа дисплазии тазобедренного сустава начинают проявляться при достижении ребёнком пубертатного возраста. Походка у него становится «утиной» или «вперевалку». В коленных суставах развивается ограничение подвижности, начинают беспокоить боли. Ребёнок отличается низким ростом и короткими руками. Эпифизы бёдер сглажены, коленные суставы деформируются и увеличиваются в размерах. С течением времени развиваются признаки остеоартроза суставов.

- Тип 4. Дисплазия с развитием сахарного диабета. Симптоматически определяется карликовый рост, укорочение длины туловища, множественные эпифизарные дисплазии, диабет первого типа. Кости подвержены деминерализации, что является причиной частых травм. Отведение бедра ограничено в значительной степени. Суставы болят, подвижность в них нарушена в значительной степени. Сопутствующим признаками являются гепато- и спленомегалия, недостаточность функции почек.

- Эпифизарная дисплазия в сочетании с миопией и снижением слуха. Может сопровождаться также ранней катарактой и дистрофией сетчатки.

Оперативное лечение

Согласно данным многих исследований, нет никаких консервативных методов лечения, которые бы могли защитить от соскальзывания головки относительно шейки и лежащих ниже отделов бедренной кости. Даже если проводить иммобилизацию, длительную разгрузку конечности смещение все равно нарастает. Поэтому главным и эффективным способом устранения заболевания является операция, во время которой закрепляют головку и шейку.

Вид и метод операции подбирают в индивидуальном порядке с учетом степени эпифизеолиза:

- При первой степени развитие заболевания останавливают с помощью фиксации шейки кости и головки спицами на фоне открытой зоны роста. После ее закрытия спицы удаляют.

- При хроническом течении патологии проводят эпифизеодез специальными спицами Ноулеза, устанавливают ауто- либо аллотрансплантанты в ростковую зону.

- При обострении хронического течения показана трехплоскостная остеотомия бедра, которая помогает централизировать головку кости в вертлужной впадине.

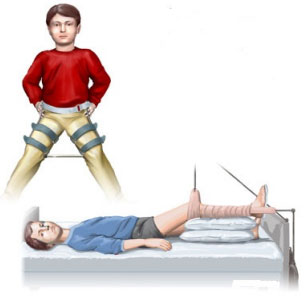

- Если у пациента острое смещение эпифиза, то чтобы ему не навредить в первую очередь проводят скелетное вытяжение в течение 3-4-х недель с дозированной внутренней ротацией. В дальнейшем проводят остеосинтез шейки и головки спицами совместно с применением костных трансплантатов.

- При пятой степени используют корригирующую остеотомию.

Хирургическое вмешательство проводят с минимальным иссечением тканей.

Симптомы дисплазии у грудничков

Поскольку ребенок самостоятельно не может рассказать о своих ощущениях, то внимательных родителей должно насторожить:

В первый месяц:

- Повышенный тонус спины у ребенка.

- Укорочение одной ножки по сравнению с другой.

- Дополнительная складка на ягодице.

- Асимметрия складок на ягодице.

- Неполное сведение и разведение ножек.

- С-образное положение тела у малыша.

- Кривошея (ребенок держит головку на одной стороне).

- На одной ноге ребенок постоянно сжимает пальцы.

В 3- 4 месяца:

- При сгибании и разгибании тазобедренных суставов раздается щелчок.

- Развитие плоско — вальгусной стопы: пятка не находится на одной оси с голенью;

- Укорочение больной ноги.

В 6 месяцев и более:

- Малыш встает и ходит на пальчиках.

- При хождении выворачиваются пальцы внутрь или наружу.

- Косолапость.

- Искривление позвоночника в поясничном отделе.

- Сутулость и нарушение осанки.

- Размягчение костей черепа.

- Укорочение больной ноги.

- Х-образная форма ног.

Агенезия или аплазия влагалища

Врожденный дефект, при котором влагалище перестает развиваться. У некоторых пациентов может быть более короткое влагалище, часть влагалища или полное отсутствие влагалища. Встречается у одной из 5000 женщин. Пациентки с агенезией влагалища иногда имеют другие аномально сформированные части своего репродуктивного тракта, такие как отсутствие матки или маленькую (рудиментарную) матку в дополнение к почечным аномалиям или проблемам, затрагивающим позвоночник, ребра или конечности. Лечение хирургическое – восстановление (реконструкция ) влагалища или создание его части или всего органа из кожи, участка кишки или брюшины.

Прогноз и профилактика

Как правило, прогноз большинства форм эпифизарной дисплазии в отношении выживаемости больных благоприятный – деформации конечностей и низкорослость не угрожают жизни и не сокращают ее длительность. Лишь некоторые тяжелые формы искривления позвоночника могут приводить к нарушениям со стороны внутренних органов, что усугубляет течение заболевания. При своевременном выявлении эпифизарной дисплазии и начале ортопедического лечения инвалидизация больных отмечается относительно редко, многие сохраняют подвижность и трудоспособность (хоть и несколько ограниченную). Ухудшает прогноз наличие сопутствующих нарушений, особенно со стороны эндокринной системы (сахарный диабет).

Профилактика эпифизарной дисплазии возможна только в рамках медико-генетического консультирования родителей перед зачатием ребенка (при отягощенной наследственности) и пренатальной диагностике молекулярно-генетическими методиками.

Дисплазия (от греч. dys – нарушение + plaseo – образую) – неправильное развитие тканей, органов или частей тела. Одним из наиболее часто встречающихся видов дисплазии является дисплазия тазобедренных суставов.

Тазобедренные суставы служат опорой для позвоночника, верхней и нижней части туловища, они обладают подвижностью благодаря соединению головки бедренной кости с вертлужной впадиной с помощью связок и обеспечивают свободу движения в нескольких направлениях.

При дисплазии тазобедренных суставов появляются нарушения в развитии костно-суставной основы, основных частей сочленения мышечного и связочного аппаратов, наблюдается неправильное их положение относительно друг друга. Формирование таких нарушений происходит в результате воздействия определенных эндогенных и экзогенных факторов в период внутриутробного развития плода.

Дисплазия тазобедренных суставов встречается у 2-3% младенцев. Детская дисплазия больше свойственна девочкам: 80% выявленных диагнозов фиксируется у новорожденных женского пола. Семейные случаи патологии фиксируются у 25–30% больных и передаются по материнской линии. Около 80% случаев дисплазии приходится на долю повреждения левого тазобедренного сустава.

Замечено, что на частоту возникновения этой патологии в разных регионах оказывают влияние расово-этнические особенности, экологическая обстановка и традиции ухода за ребенком. Так, в Германии и странах Скандинавии дисплазия тазобедренных суставов регистрируется чаще, чем в Южном Китае или Африке.

Юношеский эпифизеолиз головки бедра

Заболевание встречается в детском и подростком возрасте, так как именно в этот период идет активный рост костной ткани. Его распространенность составляет около 4-5 случаев на 100 тысяч человек. Мальчики подвергаются заболевания почти в 1.5 раза чаще, чем девочки.

Ростковая пластинка – это зона гиалинового хряща, которая находится на эпифизах костей. По мере роста хряща происходит его замещение костной тканью благодаря чему наблюдается рост костей в длину. Под влиянием негативных факторов целостность пластинки нарушается – возникает эпифизеолиз.

У мальчиков болезнь начинается в 13-14 лет, у девочек в 11-12, что соответствует периоду полового созревания. Но заболевание может возникнуть и в более раннем возрасте – в 5-7 лет. Примерно в 20% больных имеют двухстороннее поражение тазобедренных суставов. После возникновения признаков болезни на одном сочленении, второй страдает в среднем через 1 год.

Причины возникновения и факторы риска

Основной причиной нарушений развития хрящевой, костной и мышечной ткани являются генетические отклонения.

Кроме генетической предрасположенности, на возникновение дисплазии оказывают влияние другие факторы риска, возникающие в процессе эмбрионального и постнатального периода жизни ребенка и воздействующие на закладку и развитие соединительной ткани плода:

- влияние на плод токсических веществ (лекарственных препаратов, пестицидов, алкоголя, наркотических веществ) и агрессивных физических факторов (радиации, ионизирующего излучения);

- вирусные заболевания, перенесенные во время беременности;

- эндокринные нарушения, анемия , болезни почек, сердца, сосудов, печени у будущей матери;

- выраженный ранний токсикоз беременных;

- неправильное питание во время беременности, авитаминозы, дефицит витаминов группы В и Е;

- неблагополучная экологическая обстановка в регионе проживания;

- нарушение структуры миометрия;

- повышенный уровень прогестерона в последнем триместре беременности ;

- снижение объема околоплодных вод ниже уровня нормы;

- ягодичное предлежание плода (плод упирается в нижнюю часть матки тазом, а не головкой);

- крупный плод – повышенный фактор риска развития патологии тазобедренных сочленений, так как при нарушении расположения плода внутри матки увеличивается вероятность смещения костей;

- тонус матки во время вынашивания ребенка;

- тугое пеленание.

Причины развития патологии

Классификация

Всего в настоящее время известно свыше 10 различных форм данной патологии, наиболее распространенными являются 1, 2, 3 и 4-й типы:

- Эпифизарная дисплазия 1-го типа (болезнь Фейрбанка) является аутосомно-доминантным заболеванием и наиболее часто встречающейся разновидностью данного порока развития скелета. Она обусловлена мутациями в гене COMP, который располагается на 19-й хромосоме и кодирует олигомерный белок хрящевого матрикса – один из протеинов, отвечающий за метаболизм и развитие костной и хрящевой ткани. Помимо эпифизарной дисплазии 1-го типа, мутации в этом гене могут приводить к другому известному заболеванию опорно-двигательного аппарата – псевдоахондроплазии. Одной из причин, обуславливающих широкое распространение этой патологии, является аутосомно-доминантный характер наследования.

- Эпифизарная дисплазия 2-го типа обусловлена мутацией гена COL9A2, который кодирует альфа-2-цепь коллагена 9-го типа, наиболее широко представленного в костной и хрящевой ткани. Как правило, в данном гене отмечаются миссенс-мутации, приводящие к изменению структуры кодируемого белка, что и становится причиной патологических изменений.

- Эпифизарная дисплазия 3-го типа во многом сходна по своей этиологии с предыдущим вариантом заболевания, так как обусловлена мутацией гена COL9A3, расположенного на 20-й хромосоме. Он кодирует другую цепь коллагена 9-го типа, поэтому нарушения в ее структуре приводят к развитию скелетных патологий и осложняют формирование энхондральных костей.

- Эпифизарная дисплазия 4-го типа вызвана мутациями гена SLC26A2, расположенного на 5-й хромосоме. Является аутосомно-рецессивным заболеванием. Продуктом экспрессии данного гена считается трансмембранный белок хондробластов и остеобластов, отвечающий за транспорт сульфат-ионов, крайне необходимых для формирования протеогликанов хрящевой и костной ткани. Особенности строения SLC26A2 приводят к относительно высокой частоте развития в нем дефектов, поэтому мутации этого гена выступают причиной многих наследственных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Помимо множественной эпифизарной дисплазии, дефекты SLC26A2 являются причиной некоторых типов ахондрогенеза, ателостеогенеза, диастофической дисплазии.

Характер скелетных нарушений при разных формах очень схож и сводится к аномалиям развития суставов, особенно тех, которые испытывают наибольшие нагрузки – тазобедренных, коленных, голеностопных. Роль физических нагрузок в развитии аномалий скелета при эпифизарных дисплазиях достаточно велика, поэтому различные ортопедические методы лечения позволяют значительно улучшать состояние больных.

Понимание этиологии проблемы

Лечение

В основе консервативного лечения проводятся лечебные мероприятия направленные на обеспечение центрации головки бедра (то есть полного погружения головки бедра в вертлужную впадину). Сразу после постановки диагноза болезни Пертеса назначается постельный режим и полное исключение нагрузок на ногу (ходить можно только на костылях). Для поддержания центрации применяются специальные ортопедические изделия (шины Вилеского, Мирзоева, гипсовые повязки Ланге и другие). Постоянная центрация особенно необходима при большой зоне некроза. Кроме ортопедических приспособлений применяются также массаж, медикаментозное лечение, физиотерапия и лечебная гимнастика. Комплекс лечебных мероприятий проводится курсами по 2-4 недели с перерывами в 1 месяц. Лечебная же гимнастика должна проводиться ежедневно. Продолжительность консервативного лечения проводимого в условиях полной (или частичной разгрузки) больной ноги составляет в среднем от 1 до 4 лет. Длительность лечения зависит от возраста ребенка и степени патологических изменений на начало лечения. Дозированные нагрузки допускаются только на основании положительной динамики на рентгенографии (МРТ) сустава.

Но когда происходит значительная деформация бедренной кости и подвывих бедра,то нередко необходимо оперативная реконструкция сустава. Кроме того, преимуществом операционного лечения при больших некрозах является отсутствие необходимости в длительном ношение ортопедических изделий и сокращение сроков реабилитации.

Разновидности

По МКБ 10 заболевание делится на подвиды в зависимости от уровня его развития и симптоматического ряда. Только с помощью УЗИ врач определяет тип эпифизарной дисплазии. При этом для всех форм отклонения характерна плохая подвижность суставов, постоянные болевые проявления и искривление конечностей. Чаще всего у пациентов диагностируют четыре основных степени.

Первую стадию относят к аутосомно-доминантным недугам. Она является одной из наиболее распространенных форм эпифизарной дисплазии. Развивается в результате изменений в гене СОМР. При заболевании у пациентов наблюдается врожденная карликовость, при которой укорочены конечности и шейки бедер, сильно двигаются суставы пальцев, тела позвонков приобретают овальный вид, а кости запястья дольше затвердевают при развитии.

Эпифизарная дисплазия начинает развиваться у детей в возрасте от 2,5 до 6-ти лет. При этом маленькие пациенты постоянно мучаются из-за болевых проявлений, распространяющихся на коленные и голеностопные суставы. Также деформируются и увеличиваются в размере суставы колен и эпифизы, находящиеся во всех суставах организма. Недуг появляется, когда изменяется ген COL9A2.

Недуг не особо отличается от второго типа дисплазии. Проявляется еще в детстве или в подростковом возрасте. Больные имеют небольшой рост, короткие верхние конечности. В процессе жизни у них деформируются коленные суставы, но отсутствуют заболевания позвоночника. Кроме этого, люди с такой формой эпифизарной дисплазии ходят вперевалку, временами ощущая сильную боль.

Является аутосомно-рецессивным отклонением. Вследствие изменений, происходящих в гене SLC26A2, появляются наследственные болезни, которые поражают опорно-двигательную систему. При этом у пациента наблюдается сахарный диабет, маленький рост, короткие конечности, болевые ощущения в суставах. У немногих пациентов параллельно нарушается почечное функционирование, они часто травмируются.

Для заболевания не характерны ярко проявляющиеся симптомы, если нет осложнений в области головок суставов таза или бедра. В процессе обследования маленький пациент выглядит довольно хорошо, а показатели роста и веса вписываются в пределы нормы. Но когда малых ходит, то заметно, как он может хромать или проявляется неправильная походка, сопровождающаяся болью.

Осложнения патологического процесса

Если у новорождённого ребёнка не была своевременно замечена и выявлена патология тазобедренных суставов, и не было проведено соответствующее консервативное или оперативное лечение, в дальнейшем заболевание может прогрессировать и повлечь за собой целый ряд серьёзных последствий.

У детей до года может развиваться односторонний вывих головки тазобедренного сустава. Это приводит к асимметричному развитию костей тазового кольца, развитию хромоты, когда ребёнок подрастёт и начнёт самостоятельно ходить. Кроме того, у детей появляются жалобы на сильные боли в суставах и атрофия мускулатуры нижних конечностей и ягодичных областей.

https://youtube.com/watch?v=7vMayvx4sSc

Наличие двустороннего вывиха без своевременно проведённого лечения чревато развитием утиной походки, нарушениями функций органов малого таза. Частым осложнением является усиление лордоза в поясничном отделе позвоночника.

Суставы реагируют на длительное заболевание постепенным развитием коксартрозов, приводящих к полному обездвиживанию и инвалидизации.

Болезнь Майера

Теперь о болезни (дисплазии) Майера. Австрийский ортопед Майер в 1964 году впервые описал атипичную (не характерную) клинико – рентгенологическую картину болезни Пертеса. Ее причина заключается в нарушении перехода клеток предшественников (мезенхимальной ткани и остеобластов) головки бедренной кости у детей в зрелую костную клетку – остеоцит.

Группой риска по ее развитию являются дети до одного года, которые состоят у врача ортопеда на учете с диагнозом: эпифизарная дисплазия (отставание в созревании) тазобедренных суставов. Заболевание чаще всего регистрируется у мальчиков в возрасте до 5 лет.

Рентгенограмма пациента К. 9 месяцев, диагноз: Эпифизарная дисплазия правого тазобедренного сустава.

Клиническая картина у детей с болезнью Пертеса и Майера практически одинакова. Однако, у пациентов с болезнью Майера ведущие симптомы менее выражены. Болезненные ощущения в паховой области могут беспокоить около 2 – 3 месяцев и спонтанно прекратится. Нарушение походки – не постоянная хромота, так же носит кратковременный характер, без ограничений движений в пораженном тазобедренном суставе.

Для уточнения диагноза и тактики лечения врач – ортопед обязан рекомендовать рентгенологическое обследование и КТ – исследование. Рентгенологическая картина этих заболеваний в начальных стадиях очень схожа. Уточнить объем, расположение и глубину остеонекроза сможет только КТ – исследование. Его очаг чаще расположен в центральной или передней части головки бедра, с глубиной поражения 15 – 25 %, в сочетании со снижением высоты головки бедренной кости.

Рентгенограмма и КТ – исследование пациента К. 4 года, диагноз: болезнь Майера справа до начала лечения (25% остеонекроза пораженной головки).

Лечение в начальных стадиях болезней Пертеса и Майера должно быть одинаковым: охранный режим, разгрузка пораженной нижней конечности, медикаментозное лечение – уничтожение очага остеонекроза при помощи “Алфлутопа” и физиотерапевтических процедур до повторного рентгенологического исследования.

Родители должны знать, что по данным российской и зарубежной научной литературы около 40 – 50 % болезни Майера без лечения реализуется в болезнь Пертеса в течении 4 – 6 месяцев.

Оценить дальнейшую тактику лечения можно по результатам повторного рентгенологического контроля через 4 – 6 месяцев. Уменьшение очага разрушения будет свидетельствовать о болезни Майера. Она не требует применения ортопедических изделий и гипсовых повязок – распорок резко ограничивающих движений в тазобедренных суставах. Разрешается дозированные нагрузки на больную ногу, плавание, езда на велосипеде, лечебная физкультура. На фоне этого лечения замещение остеонекроза нормальной костной ткани происходит через 6 – 9 месяцев.

Рентгенограмма и КТ – исследование пациента К. 5 лет, диагноз: болезнь Майера справа (полное замещение очага остеонекроза).

Тогда нагрузку ребенка можно не ограничивать. Правда, необходим рентгенологический контроль 2 раза в год еще в течении 2 лет, для оценки формы головки бедра, а так же КТ – исследование 1 раз в год до полного скелетного созревания.

Микроперфорированная девственная плева.

Микроперфорированная девственная плева представляет собой тонкую мембрану, которая почти полностью закрывает отверстие во влагалище молодой женщины. Менструальная кровь обычно может вытекать из влагалища, но отверстие очень маленькое. Подросток с микроперфорированной девственной плевой может не осознавать, что у нее очень маленькое отверстие. Если она может поместить тампон во влагалище, она не сможет удалить его, когда он наполнится кровью. Лечение этого состояния — небольшая операция по удалению лишней ткани в отверстии влагалища для создания нормального размера отверстия для вытекания менструальной крови.

Причины развития болезни

- Заболевание считается врожденным, так как до и во время беременности на организм матери влияют различные факторы, которые могут повлиять на развитие плода.

- Появление эпифизарной дисплазии связывают с генетической предрасположенностью, когда болезнь передается малышу на генном уровне.

- При увеличении уровня прогестерона на последних сроках беременности изменяется процесс мышечного формирования плода, что приводит к дестабилизации в связочном аппарате.

- Заболевание проявляется, если на организм матери действует несколько факторов одновременно (нехватка полезных микроэлементов (витаминов, минералов).

- Тесный контакт со стенкой матки, ограничивающий подвижность ног плода;

- Признаки болезни наблюдаются, когда ребенка туго пеленают.

Какие существуют методы диагностики?

Когда эпифизарная дисплазия носит выраженный характер, травматолог выносит диагноз уже после осмотра и ряда диагностических тестов. Основным и обязательным путем диагностирования наличия дисплазии, вида и степени, выступает рентгенологическое либо ультразвуковое исследование. Также проводится осмотр пациента и генетические анализы для уточнения диагноза и назначения верного лечения. В отдельных случаях врач назначает пройти исследования наследственного анамнеза. Если наблюдается осложнения направленные на работу внутренних органов, может потребоваться осмотр соответствующего врача, сдача дополнительных анализов и прохождение специальных исследований.

Дисплазия (от греч. dys – нарушение + plaseo – образую) – неправильное развитие тканей, органов или частей тела. Одним из наиболее часто встречающихся видов дисплазии является дисплазия тазобедренных суставов.

Тазобедренные суставы служат опорой для позвоночника, верхней и нижней части туловища, они обладают подвижностью благодаря соединению головки бедренной кости с вертлужной впадиной с помощью связок и обеспечивают свободу движения в нескольких направлениях.

При дисплазии тазобедренных суставов появляются нарушения в развитии костно-суставной основы, основных частей сочленения мышечного и связочного аппаратов, наблюдается неправильное их положение относительно друг друга. Формирование таких нарушений происходит в результате воздействия определенных эндогенных и экзогенных факторов в период внутриутробного развития плода.

Дисплазия тазобедренных суставов встречается у 2-3% младенцев. Детская дисплазия больше свойственна девочкам: 80% выявленных диагнозов фиксируется у новорожденных женского пола. Семейные случаи патологии фиксируются у 25–30% больных и передаются по материнской линии. Около 80% случаев дисплазии приходится на долю повреждения левого тазобедренного сустава.

Замечено, что на частоту возникновения этой патологии в разных регионах оказывают влияние расово-этнические особенности, экологическая обстановка и традиции ухода за ребенком. Так, в Германии и странах Скандинавии дисплазия тазобедренных суставов регистрируется чаще, чем в Южном Китае или Африке.